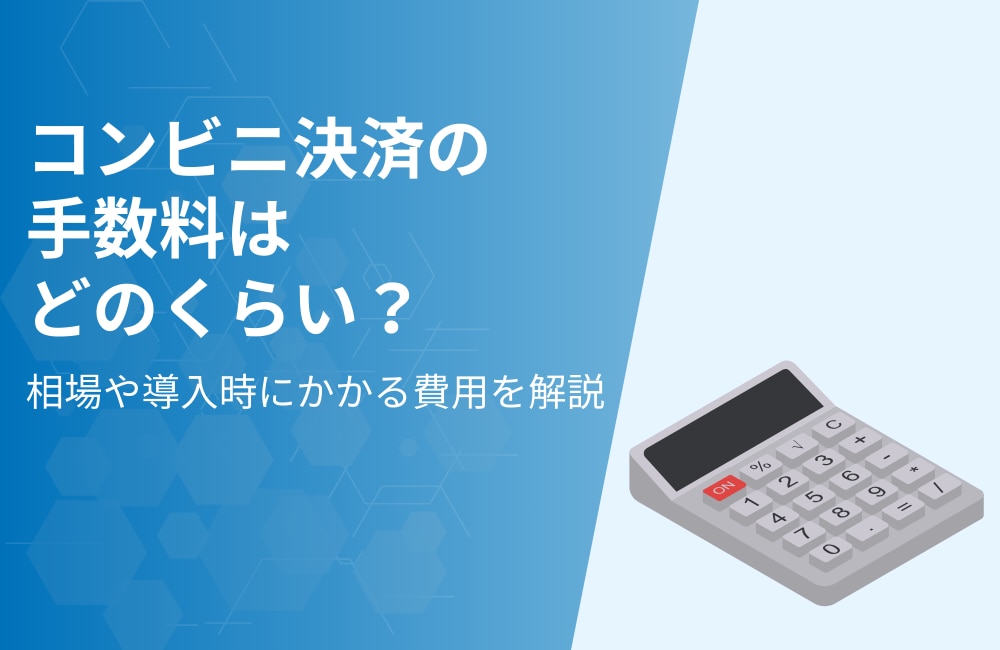

コンビニ決済の手数料はどのくらい?相場や導入時にかかる費用を解説

コンビニ決済の導入を検討する際に気になるのが「どのくらいの手数料や固定費がかかるのか」という点です。取扱商品の単価や販売規模によっては、手数料が利益を圧迫するケースもあります。

本記事では、コンビニ決済の手数料相場や仕組み、初期費用・月額費用といった導入コストの内訳、さらにはメリット・デメリットや代行会社の選び方までを整理しました。

どのような費用がどのくらいかかるのかを把握し、安心して導入を進めるための参考にしてください。

なお、NTTファイナンスでは、コンビニ決済を含む30種類以上の決済手段に対応した「回収代行サービス」を提供しています。収納状況を管理画面からリアルタイムで確認できるため、経理担当が手作業で照合作業を行う必要がなくなります。

サービス資料は無料でご覧いただけますので、下記のバナーよりお気軽にダウンロードしてください。

\ コンビニ決済を含む30種類以上の決済手段に対応! / ▲無料でダウンロードできます

▲無料でダウンロードできます

目次[非表示]

- ・コンビニ決済の手数料はいくら?コンビニ別の違いやお金の流れ

- ・コンビニ決済の手数料の負担方法を決める際のポイント

- ・コンビニ決済で必要な決済手数料以外の費用

- ・事業者がコンビニ決済を導入する5つのメリット

- ・メリット1.クレジットカードを持たない層へアプローチできる

- ・メリット2.購入機会の損失を防ぎ、売上向上につながる

- ・メリット3.24時間365日支払可能で顧客の利便性が高い

- ・メリット4.前払い方式で未入金リスクを減らせる

- ・メリット5.入金管理を効率化して業務負担を軽減できる

- ・事業者がコンビニ決済を導入するデメリットと対策

- ・業種別で見るコンビニ決済導入のメリットや注意点

- ・決済代行会社を選ぶ際のポイント4選

- ・コンビニ決済の手数料は決済代行会社によって異なる

コンビニ決済の手数料はいくら?コンビニ別の違いやお金の流れ

まずは、コンビニ決済にかかる手数料についてと、決済から入金までの流れについて解説します。

コンビニ決済で必ず発生する「決済手数料」

コンビニ決済における手数料とは、基本的に1件ごとに発生する「決済手数料」を指します。決済手数料の相場は、1件あたり100〜500円前後、または購入金額の数%です。

売上が発生するたびに必ずかかる費用であり、事業者負担の場合、取扱商品の単価が低いほど負担感が大きくなるのが特徴です。

例えば、1,000円の商品を販売して150円の決済手数料がかかると、利益率は15%下がってしまいます。

なお、2021年の全国改定以降、コンビニの決済手数料は値上げの傾向にあります。詳しくは下記の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

コンビニチェーン別の違いはある?

コンビニチェーンによる決済手数料の違いはありません。

コンビニはあくまで収納代行の窓口として顧客の支払いを受け付けているだけで、最終的な入金処理や手数料設定を実施しているのは決済代行会社やECカートです。

顧客がどのコンビニで支払っても事業者が負担する手数料は変わらないため、手数料を抑えたい場合は、どの決済代行会社を選ぶかが重要となります。

コンビニ決済入金までの流れ

コンビニ決済は、顧客が商品やサービスの代金をコンビニで支払うことで、事業者に代金が入金される仕組みです。

入金までの流れを確認しておきましょう。

【コンビニ決済入金までの流れ】

|

コンビニ決済の手数料の負担方法を決める際のポイント

コンビニ決済の手数料は、事業者と購入者のどちらが負担するかを事業者が決められます。

それぞれのメリット・デメリットを下記の表にまとめました。

負担方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

事業者負担 |

|

|

購入者負担 |

|

|

お店の利益を優先するなら購入者負担、顧客満足度や購入率を優先するなら事業者負担が基本の考え方となります。

しかし、手数料の負担先に絶対の正解はなく、自社の状況に合わせて決めることが肝心です。

判断に迷った際は、次の3つの視点から考えてみましょう。

判断のポイント | 概要 |

|---|---|

取扱商品の価格帯 |

|

競合他社の動向 |

|

ターゲット顧客層 |

|

コンビニ決済で必要な決済手数料以外の費用

ここでは、コンビニ決済の利用にともなって発生する、その他の費用について詳しく解説します。

コンビニ決済の導入時に発生する費用

コンビニ決済を導入する際には、決済手数料以外にも次のような固定費がかかります。

手数料 | 概要 | 相場 |

|---|---|---|

初期費用 |

| 0〜数万円 |

月額費用 |

| 0〜数千円 |

これらの費用は売上件数の多少に関わらず発生するため、売上規模が小さいうちは負担感が大きいものです。

逆に売上が増えると固定費の比率は小さくなるため、どの料金体系が自社に合うかを見極めることが重要といえます。

支払方式によるコストの違い

同じコンビニ決済でも、選ぶ支払方式によって導入や運用のコストに差が出ます。

支払方式 | 概要 |

|---|---|

払込票方式 (紙の請求書を郵送する方式) |

|

ペーパーレス方式 (オンライン番号通知方式) |

|

コストをできるだけ抑えたいのであれば、基本的にはペーパーレス方式を選ぶのがおすすめです。

事業者がコンビニ決済を導入する5つのメリット

事業者がコンビニ決済を導入すると、次のようなメリットが得られます。

メリット1.クレジットカードを持たない層へアプローチできる

コンビニ決済を導入すると、従来リーチできなかった顧客層を取り込むことが可能です。

具体的には、次のような顧客にアプローチできます。

【コンビニ決済の導入でアプローチできる層】

|

こうした層にとって、現金で気軽に支払えるコンビニ決済は安心感のある決済方法です。現金派の顧客を取りこぼさないことで、販売機会を大きく広げられます。

メリット2.購入機会の損失を防ぎ、売上向上につながる

「買いたいけれど、支払方法が合わないからやめてしまう」という状況は、EC事業者にとって大きな損失です。

コンビニ決済を導入すると、支払方法の選択肢が増え、こうした購入機会の損失を防止できます。

顧客が最後まで安心して購入を進められる環境を整えることは、売上アップに直結します。

メリット3.24時間365日支払可能で顧客の利便性が高い

全国に5万5,000店舗以上(※)あり、24時間365日営業が多いコンビニは、いつでもどこでも支払いが可能です。(※ 2025年7月時点の店舗数)

顧客に対して、次のような利便性が高い支払環境を提供できます。

【顧客にとってのメリット】

|

顧客の「支払いが面倒」という心理的ハードルを下げ、購入意欲を後押ししてくれます。

メリット4.前払い方式で未入金リスクを減らせる

コンビニ決済は、クレジットカード決済と同様に「前払い方式」で運用することが可能です。

前払い方式を採用すれば、入金を確認してから商品を発送できるため、後払い決済と比べて代金未回収のリスクを抑えられます。

特に、事業継続を考えている中小企業や個人事業主にとっては、お金の流れを適切に管理できる仕組みは大きな安心材料となり、安定した取引の実現につながります。

メリット5.入金管理を効率化して業務負担を軽減できる

決済代行会社のシステムを利用すれば、顧客の入金状況をリアルタイムで正確に把握できます。

入金管理を自動化することで得られるメリットは、次のとおりです。

【入金管理の自動化で得られるメリット】

|

人的ミスの防止にも効果的であるため、少人数で運営している事業者ほど導入メリットを実感しやすいといえます。

事業者がコンビニ決済を導入するデメリットと対策

事業者がコンビニ決済を導入することには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、その対策とともにご紹介します。

デメリット1.導入・運用にコストがかかる

コンビニ決済を導入すると、初期費用や月額費用、そして取引1件ごとに必ず発生する決済手数料といったコストがかかります。

特に低価格商品を扱う場合は、1件あたりの手数料が利益を圧迫しやすいため注意が必要です。

▼対策

|

最近では、初期費用・月額費用が無料で、決済手数料のみのプランを提供する決済代行会社も増えています。

自社の売上規模や事業計画に合った会社を選べば、コスト負担を最小限に抑えることが可能です。

デメリット2.支払い前のキャンセルリスクがある

コンビニ決済は注文確定後に支払う流れのため、顧客が支払わずにキャンセルしてしまうケースがあります。

人気商品や在庫数が限られている場合、この未入金キャンセルは販売機会の損失につながります。

▼対策

|

さらに、期限を過ぎた注文は自動的に在庫に戻す仕組みを導入することで、機会損失を最小限に抑えられます。

デメリット3.払込票方式では運用負担が大きい

払込票方式を選ぶと、印刷・封入・郵送といった作業が発生します。

人件費や郵送費がかかり、宛名間違いなどの人的ミスのリスクにもつながりかねません。

▼対策

|

支払番号をメールで通知する方法なら余計なコストや手間がかからず、業務効率化の面でも安心です。

業種別で見るコンビニ決済導入のメリットや注意点

コンビニ決済の利点や課題は、業種によって異なります。ここでは、代表的な業種ごとに「導入の向き・不向き」や「導入・運用時の注意点」を整理しました。

自社のビジネスモデルと照らし合わせながら、導入効果をより具体的にイメージする参考にしてください。

業種 | メリット | デメリット・注意点 |

公共料金・自治体 |

|

|

教育・習い事 |

|

|

ECサイト・通販 |

|

|

デジタルコンテンツ・チケット |

|

|

決済代行会社を選ぶ際のポイント4選

決済代行会社を選定する際には、次に挙げる4つのポイントを押さえましょう。

ポイント1.料金体系は明確か

料金体系は決済手数料の安さだけではなく、初期費用・月額費用・振込手数料などを含めたトータルコストで判断することが大切です。

例えば、決済手数料が安くても月額費用が高ければ、売上が少ないうちは損をしてしまいます。逆に月額費用が無料でも、売上が増えると決済手数料の負担が大きくなることもあります。

さらに、見落としがちな隠れた費用にも注意が必要です。代表的なものとしては、次のようなものがあります。

【見落としがちな隠れコスト】

|

これらを事前に確認しておかないと、想定以上にコストがかかり、利益を圧迫するおそれがあります。

自社の売上規模や将来の計画を踏まえ、総合的に見て最もコストパフォーマンスに優れた会社を選ぶことが重要です。

ポイント2.業務負担を減らす機能があるか

単に決済を仲介するだけでなく、入金管理や催促業務の自動化などバックオフィスを支える機能があるかも大事な比較ポイントです。

例えば、入金と顧客情報の自動突合、支払期限が近づいた際のリマインド送信、会計ソフトとのデータ連携などが挙げられます。

これらが整っていれば、経理担当の負担を軽減でき、少人数での運営でも安心して活用できます。

ポイント3.対応できる決済方法は豊富か

顧客の決済ニーズは多様化しています。今はコンビニ決済だけで十分でも、将来的にはクレジットカードや口座振替、バーコード決済などを導入したくなるかもしれません。

そのたびに別会社と契約し直すのは、大きな負担です。

最初から幅広い決済手段を提供している代行会社を選んでおけば、ビジネスの成長に合わせて柔軟に対応できます。

なお、NTTファイナンスでは、コンビニ決済を導入したい事業者におすすめのサービス「回収代行サービス」を提供しています。NTTファイナンスが導入企業と利用者の間に入り、自社商品やサービスの対価となる料金を代わりに回収します。

コンビニ決済はもちろん、口座振替やクレジットカード、バーコード決済など30種類以上の決済手段に対応しているため、「他の決済手段も追加したい」となったときに別会社と契約し直す必要がありません。

【利用できる決済手段】

※電話料金合算とは、NTTグループ各社の通信料金などと一緒に請求するお支払い方法です。 |

顧客は、コンビニ決済用の請求書に印字されたバーコードをスマートフォンで読み取るだけで、お好みの支払い手段を通じての支払いが可能です。専用アプリやインターネットバンキングを使うことで、コンビニに行かずに支払い完了できます。万が一コンビニに行けない場合や、ユーザーの多くがコンビニ払いだが、一部コード決済のニーズがある場合などに効果的です。

なお、この機能の利用に際し、請求書発行手数料が加算されることはありません。幅広い顧客ニーズに応えつつ、事業者の業務負担を大きく減らせるのが特長です。

収納状況を管理画面からリアルタイムで確認でき、業務の効率化も可能な「回収代行サービス」の詳細は、下記のバナーから資料をダウンロードしてご確認ください。

\ サービス概要と導入事例をまとめてチェック! / ▲無料でダウンロードできます

▲無料でダウンロードできます

ポイント4.運営元企業は信頼できるか

顧客の個人情報や代金を扱う以上、決済代行会社の運営元が信頼できる企業かどうかは極めて重要です。

実績が乏しい会社やサポート体制が弱い会社を選んでしまうと、万が一トラブルが発生した際に事業に大きな影響を与えかねません。

信頼性を判断するポイントとしては、次のような点があります。

判断のポイント | 概要 |

|---|---|

運営実績や導入事例 |

|

セキュリティ基準への対応 |

|

サポート体制の充実度 |

|

料金が安いという理由だけで選ぶのではなく、長期的に安心して付き合えるパートナーかどうかを見極めることが大切です。

コンビニ決済の手数料は決済代行会社によって異なる

コンビニ決済の手数料は1件あたり100〜500円前後が相場で、初期費用や月額費用が発生する場合もあります。

一見コストがかさむように思えますが、料金体系や機能は代行会社によって異なり、工夫次第で負担を最小限に抑えられます。そのため、自社に合った決済代行会社を選べば、コストを抑えつつ売上機会を広げることが可能です。

「どのサービスが最適か知りたい」という方は、決済代行会社・サービス18選を徹底比較した資料をご活用ください。

費用感をまとめて確認できるので、自社に合ったサービス選びに役立ちます。