現金管理とは?4つのリスクや管理方法・会社を守る仕組みづくりを解説

現金管理は、備品の購入や交通費の立て替え払いなど、多くの企業で今も行われている当たり前の業務です。しかし、その裏には経営問題に直結しかねないさまざまなリスクが潜んでいます。

本記事では、そのリスクや現金管理の方法、現金管理をやめるためのステップなどを紹介します。

なお、当サイトでは日々の経理業務の負担を客観的に評価できるチェックリストを無料配布しています。チェック項目はカテゴリごとになっているので、経理業務のどの分野に課題があるのかを把握したい方は、下記のバナーをクリックのうえ資料をダウンロードしてお役立てください。

\ 経理業務の課題を簡単チェック! /

目次[非表示]

- ・現金管理とは?知っておくべきその重要性

- ・あなたの会社は大丈夫?現金管理に潜む4つのリスク

- ・現金管理と内部統制の現状

- ・内部統制を強化!小口現金から取り組む5つの現金管理方法

- ・方法1.規程づくりとルールの文書化

- ・方法2.担当者と承認者を分ける役割分担の徹底

- ・方法3.定期チェックと抜き打ちチェックの実施

- ・方法4.防犯カメラなどの物理的なセキュリティ対策の強化

- ・方法5.経理コンサルティングによるリスクの洗い出し

- ・現金管理をやめてキャッシュレス化に進むためのステップ

- ・内部統制を強化するならNTTファイナンスの経理業務コンサルティングサービス

- ・現金管理のリスクを防ぎ、日々の業務に集中できる環境をつくろう

現金管理とは?知っておくべきその重要性

現金管理とは、企業が保有する現金を適切に管理し、その流れを正確に把握することです。日々の売上や経費のやり取りを記録し、現金が過不足なく安全に保管されているかを確認する一連の業務をさします。

本章では、現金管理の基本について解説します。

そもそも現金管理とは

「現金管理」という言葉は幅広く使われますが、基本的には「現金をいかに効率的かつ安全に扱うか」という考え方に集約されます。

現金の主な管理は下記のとおりです。

- 入金と出金の流れを明確にする

- 帳簿残高と実際の現金残高を照合する

- 不正利用や横領を防ぐ体制を整える

- 将来の支払いや投資に備えた資金繰り計画を立てる

現金管理によって不正や紛失を防ぎ資金の流れを透明化することで、経営者は正確な財務情報をもとに、将来の投資や事業計画を立てられます。

現金管理が必要な3つの理由

現金管理が必要な理由は、主に下記の3つです。

理由1.不正やミスの防止と早期発見

現金管理を徹底する目的の一つは、不正行為やヒューマンエラーを未然に防ぎ、発生時にも早期に気づける体制を築くことです。

現金は、誰でもすぐに使えて形が残りにくいため、不正やミスが起きやすい資産です。そのため、管理体制が曖昧だと、企業の信頼性や経営の健全性に直結する重大なリスクとなります。

明確なルールがなく一人の担当者が申請から承認・支払いまでを一貫して行う体制は、不正が発生する余地を残してしまいます。

下記に対策例を挙げます。

- 承認フローを定めて担当者と承認者を分け、不正をしにくい環境をつくる

- 帳簿上の残高と実際の現金残高が一致しているかどうかのチェック(実査)をルール化する

ミスや不正が発生しても小さいうちに発見し迅速に対応できれば、損害が少なく済みます。

問題の発見が遅れるほど原因の特定は困難になり、金銭的・時間的な損害は大きくなってしまいます。

理由2.税務調査で不利にならないための備え

税務調査において、特に厳しくチェックされる項目の一つが現金の動きです。履歴が残らない現金は流れがつかみにくく、不適切な処理が行われやすいと見なされるからです。

例えば、現金出納帳の記録と領収書の証拠書類との間に矛盾や不備が見つかれば、その支出は使途不明金として扱われ、経費として認められないおそれがあります。経費として認められなければ、その分、会社の利益が大きかったと見なされ追加で税金を納める追徴課税のペナルティが課されてしまいます。

日頃から管理を徹底し、すべての現金取引について「いつ、誰が、何のために、いくら使ったか」を正確に記録・保管しておくことは、万が一の税務調査で自社の正当性を主張するための何よりの備えです。

理由3.取引先や金融機関からの信頼獲得

現金管理のルールと仕組みの整備は、社外に対する信頼性のメッセージにもなります。

金融機関から融資を受けようとする際の審査では、決算書の数字だけでなく企業の管理体制も評価の対象です。現金管理がずさんだと、「お金の管理の甘さ=会社全体の管理体制の甘さ」と判断されかねません。

これは、取引先との関係においても同様です。取引先は、信頼できるパートナーかどうかを常に見ています。現金管理の強化は、会社の守りを固めるだけでなく、事業を拡大していくうえでの対外的な信頼性という「攻めの武器」にもなり得ます。

現金管理にも深く関わる「内部統制」は、経理担当者ならしっかりおさえておきたい用語です。内部統制については、下記の記事で詳しく解説しています。あらためて確認しておきたいという方は、併せてご覧ください。

あなたの会社は大丈夫?現金管理に潜む4つのリスク

本章では、現金管理に潜む4つのリスクを詳しくみていきます。

まずは、代表的なリスクとその原因・対策を整理した一覧表を確認してみましょう。どのリスクが自社で発生しやすいのかを俯瞰することで、現状の管理体制を見直すきっかけにつながります。

リスクの種類 | 想定される原因・事例 | 主な対策 |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

現金管理においては、現金を扱う以上どれだけ気をつけていてもさまざまなリスクが存在します。放置すれば内部不正の温床にもなりかねないため、しっかりチェックしていきましょう。

リスク1.意図しない盗難や紛失

リスクの種類 | 想定される原因・事例 | 主な対策 |

意図しない盗難・紛失 |

|

|

現金管理では、盗難や紛失といった意図しないリスクがつきまといます。物理的なモノである以上、悪意の有無にかかわらず盗難や紛失のおそれが常にあるからです。

例えば、売上金の入金や小口現金補充などで銀行へ現金を持ち運ぶ際は、置き忘れやひったくり、交通事故といった不測の事態に巻き込まれる可能性もゼロではありません。また、オフィスへの窃盗被害も考えられます。

このような事態が発生すれば、会社は金銭的損害を被るだけでは済みません。警察への被害届の提出、社内での原因調査、再発防止策の策定など、本来であれば不要なはずの業務に多くの時間と労力を費やすことになってしまいます。

リスク2.内部の人間による不正や横領

リスクの種類 | 想定される原因・事例 | 主な対策 |

内部不正・横領 |

|

|

盗難・紛失以上に深刻なのが、内部の人間による意図的な不正や横領のリスクです。

この犯罪行為は、管理体制やチェック機能の不備を悪用して行われます。

【具体的な手口】

|

現金は利用履歴が残らず、誰が何にいくら使ったのかを追跡するのが難しいのが特徴です。

「これくらいの金額ならバレないだろう」という心理が働きやすく、不正の温床になりやすいといえます。

リスク3.ヒューマンエラーによる計上ミス

リスクの種類 | 想定される原因・事例 | 主な対策 |

ヒューマンエラー |

|

|

現金管理では、人の手による入力・確認作業が多いため、下記のようなヒューマンエラーが発生しやすい環境です。

【現金管理におけるヒューマンエラーの例】

|

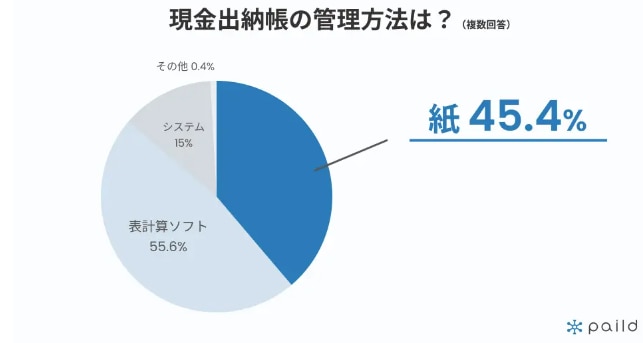

株式会社ペイルドが2023年1月に実施した経理業務に関する実態調査によると、「小口現金額と帳簿残高に差額が生じたことがある」と答えた経理担当者は、39%にのぼりました。

出典:【経理業務に関する実態調査】経理職の4割が「小口現金額と帳簿残高に差額が生じたことがある」|PR TIMES

差額の原因は領収書の未提出や紛失、入力漏れ、転記ミス、現金盗難など多岐にわたっています。人の目による確認に依存している限り、こうしたヒューマンエラーをゼロにすることは困難です。

現金出納帳の残高と実際の現金残高は1円でも差異が生じれば、原因特定のために伝票や帳簿を一件一件さかのぼって確認しなければなりません。本来なら不要なはずの膨大な作業により、経理担当者のストレスの増大、ほかの業務の停滞や疲労からくるミスの誘発といった悪循環を招きかねません。

リスク4.不正につながりやすい属人化やブラックボックス化

リスクの種類 | 想定される原因・事例 | 主な対策 |

属人化・ブラックボックス化 |

|

|

明確なルールが文書化されておらず、長年同じ担当者が経験と勘に頼って業務を実施している状態を「属人化」と呼びます。属人化は、人手不足に悩む多くの企業で問題視されている深刻なリスクの一つです。

現金管理を特定の担当者に依存すると、状況や手順がその人しかわからない状態になり、業務は簡単に「ブラックボックス化」してしまいます。

不透明な体制では、第三者によるチェックができず、不正やミスが長期にわたって見過ごされるリスクが高まります。加えて担当者が病欠や退職となれば、現金管理が完全に滞るおそれも出てくるでしょう。

ルールが明確に文書化されていなければ引き継ぎは難航し、新任担当者の育成にも多大な時間とコストがかかってしまいます。

なお、当サイトでは、属人化とブラックボックス化についてのお役立ち資料を無料で配布しています。業務を見える化する効果についても紹介しているので、気になる方は下記バナーをクリックのうえ資料をダウンロードしてご覧ください。

\ その経理業務、属人化・ブラックボックス化していませんか? /

現金管理と内部統制の現状

内部統制とは、「会社が正しく・効率よく・安全に運営されるためのルールと仕組み」であり、経営の信頼性を支える重要な基盤です。

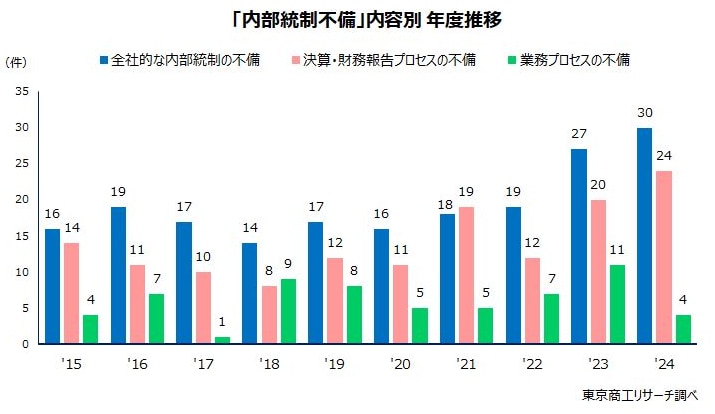

東京商工リサーチによると、2024年度に内部統制の不備を開示した上場企業は58件と、過去最多でした。そのうち最も多かった「全社的な内部統制の不備」によるものは30件で、半数以上という結果が出ています。

出典:上場企業「内部統制の不備」は過去最多の58社|東京商工リサーチ

出典:上場企業「内部統制の不備」は過去最多の58社|東京商工リサーチ

次に多いのが、「決算・財務報告プロセスの不備」で24件で、その主な内容は下記のとおりです。

【決算・財務報告プロセスの不備の主な内容】

|

上場企業には、事業年度ごとの内部統制報告書を金融庁に提出することが金融商品取引法で義務付けられています。

その上場企業ですら、内部統制が整備されていない割合が一定数ある実態が明らかとなりました。内部統制報告書の義務付けがない中小企業では、チェック体制の整備が追いついていないケースも少なくありません。

内部統制を強化!小口現金から取り組む5つの現金管理方法

本章では、内部統制強化の視点から、まずは身近な小口現金管理の見直しについて解説します。

方法1.規程づくりとルールの文書化

小口現金管理に関するルールは、規程として明確に定め文書化しましょう。

ルールを文書化することで、長年の慣習に頼った方法や担当者の個人的な判断で行われていた業務を標準化できます。誰が担当しても公平で一貫性が保たれ、属人化やブラックボックス化からの脱却にも役立ちます。

【小口現金管理のルール化で最低限盛り込むべき項目の例】

|

作成した規程は全従業員に周知徹底し、コンプライアンス意識を高めることが重要です。規程のお知らせをメールで一斉送信して終わりではなく、共有の場を設けたり設定したルールが必須業務の一部となるよう業務フローに組み込んだりしながら、周知徹底を図りましょう。

方法2.担当者と承認者を分ける役割分担の徹底

現金管理においては、現金の出納を行う担当者とその内容をチェックする承認者を、必ず別の人物に設定します。内部統制を機能させるうえで欠かせないその体制が、職務分掌(しょくむぶんしょう)です。

【職務分掌とは】 業務をあえて複数人で分担し、お互いにチェックし合う体制を築くこと |

例えば、経費精算の申請者とそれを承認する上司、実際に現金を支払う経理担当者、というようにそれぞれ役割を分けるのが、職務分掌にのっとった仕組みです。

一人の担当者に申請から承認、支払いまでを完結させないことで、単独での不正行為を阻止する目的があります。

方法3.定期チェックと抜き打ちチェックの実施

ルールを定め体制を整えたら、次にそれが正しく運用されているかをチェックする仕組みが必要になってきます。その有効な手段が実査(じっさ)、つまり帳簿上の残高と実際の現金残高が一致しているかどうかの現物確認です。

万が一ミスや不正があっても早期に発見できるように、実査は原則として高頻度で実施しましょう。

事前に通知せず不定期に抜き打ちでも行えば、常に適度な緊張感が保たれ、不正を企むことへの牽制となります。見られているという意識こそ、内部統制には有効です。

実査は現金の管理担当者でなく、別部署の担当者などが行い、より客観性と実効性を高めましょう。

方法4.防犯カメラなどの物理的なセキュリティ対策の強化

ルールやチェック体制といったソフト面の対策と同時に、現金そのものを物理的に守るハード面の対策も忘れてはなりません。

【ハード面の対策例】

|

防犯カメラは、万が一問題が発生した際に、原因を追究するための客観的な証拠としても役立ちます。金庫の設置場所や現金の受け渡しを行うカウンターなどに防犯カメラを設置すれば、外部からの盗難だけでなく、内部の人間による不正行為への抑止力となります。

方法5.経理コンサルティングによるリスクの洗い出し

内部統制強化の視点から4つの方法をみてきましたが、現場の人員や知識だけで仕組みを整備し運用するのは簡単ではありません。

そこでおすすめなのが、NTTファイナンスの専門家によるサポートです。

経理業務コンサルティングサービスでは、実務に精通している経理のプロが、丁寧なヒアリングと分析で業務に潜むリスクを洗い出します。規程づくりから運用の定着まで、内部統制の分野でもサポートできるサービスです。

「外部委託(アウトソーシング)ではなく自社での運用をめざしたい」「将来を見据え自社で課題解決できるようになりたい」という企業の経営者や、自社に最適な内部統制の仕組みづくりにお悩みの方は、下記のバナーをクリックのうえお気軽にご相談ください。

\ 業界問わず内部統制のサポート経験も豊富! /

現金管理をやめてキャッシュレス化に進むためのステップ

本章では、現金管理をやめてキャッシュレス化に進むためのステップを3つ紹介します。

現金管理業務に人が介在する以上、ミスや不正のリスクをゼロにすることは難しいため、根本的な解決策として現金管理を段階的に縮小し、キャッシュレスへの移行を進めるのがおすすめです。

ステップ1.現状をデータで把握し課題を明確化する

まずは、直近3ヵ月分ほどの小口現金出納帳や経費精算書をもとに、「誰が、何に、いくら、どれくらいの頻度で」現金を使っているかをまとめてみましょう。つまり、現状を見える化することがスタートです。

例えば、「営業部の交通費精算が件数・金額ともに全体の7割を占める」「月に数回の来客用のお茶代のためだけに小口現金を維持している」など、現状を把握することで曖昧だった状況がデータとして明らかになります。

この客観的なデータは、キャッシュレス化の必要性を上司に訴える際の具体的な材料になり、さらに他部署に協力を求める際にも有効です。

ステップ2.データとメリットを提示して関係者を動かす

ステップ1のデータをもとに、現金利用が最も多い部署の責任者に状況を説明し、課題を共有します。

あくまで、相手の業務改善を提案するスタンスで相手を巻き込むことがポイントです。

経理部門の負担を減らしたいというこちらの都合を押しつけて訴えても、相手には刺さりません。

【具体的な提案例】 ○○部長、営業部では月末になると経費精算に1.5時間以上かかり、その間にお客さま対応や提案準備が止まってしまっているデータがあります。 スマートフォンで領収書を撮るだけで申請できる仕組みがあれば、外出先でも作業ができますし、立替不要の法人カードを導入すれば、精算業務を大幅に削減できます。 顧客対応や提案準備など、営業活動の時間をより確保するために、一度ご意見を伺えませんか? |

このように、関係者の未来像を具体的に提示することで、自分たちのための業務改善案として、前向きに検討してもらいやすくなります。

ステップ3.まずは小さく始めて改善し、全社へ広げる

いきなり全社的に導入するのが難しい場合、ステップ2で築いた協力体制をもとに、まずはその部署限定で試験的な導入から始めてみましょう。

試験導入では、「使い方がわかりにくい」「こういう場合はどうすれば?」といった利用者のフィードバックを積極的に集め、ルールやマニュアルを改善していきます。

ここで成功体験が得られると「〇〇部では、月末の精算にかかる作業を○時間も削減できた」という実績になります。その実績は、他部署へ展開する際の説得材料です。全社的な運用へと展開していくためにも、積極的に活用しましょう。

下記の記事では、「現金集金」の廃止に関する詳細を網羅的に解説しています。

現金集金に悩む方は、ぜひ併せてお読みください。

内部統制を強化するならNTTファイナンスの経理業務コンサルティングサービス

現金管理におけるリスク回避や内部統制の強化は、自社のリソースや知見だけでは限界があります。

そこでおすすめなのが、内部統制にも詳しい専門家の目をもつNTTファイナンスの経理業務コンサルティングサービスです。

【NTTファイナンスの経理業務コンサルティング対応例】

具体的なお悩み | NTTファイナンスの対応例 |

|

|

|

|

|

|

NTTファイナンスは、NTTグループ900社超の経理を支える実務担当者が多数在籍している経理のプロフェッショナル集団です。

現金管理や内部統制のお悩み解決について、さまざまな業界での実績をもつコンサルタントが業務の設計・実行まで、ご要望に応じて柔軟にサポートできる点が強みです。

NTTファイナンスの豊富な知見を活かした視点を取り入れることで、自社だけでは気付けなかったリスクを発見し、より安全で効率的な経理業務の体制づくりができます。経理業務コンサルティングサービスについての詳細は、下記バナーをクリックしお気軽にお問い合わせください。

\ 自社が抱えるリスクを丸ごと相談! /

現金管理のリスクを防ぎ、日々の業務に集中できる環境をつくろう

【本記事のまとめ】

|

まずは、小口現金管理の規程づくりや職務分掌の徹底といった対策から着手し、最終的にキャッシュレス化による現金管理の廃止をめざすのも、一つの方法です。

本来注力すべき業務に集中できる環境を手に入れるためにも、安全な経理業務の体制づくりに、NTTファイナンスの経理業務コンサルティングサービスをぜひご活用ください。経理業務のお悩みを、下記バナーよりお気軽にご相談いただけます。

\ NTTグループ900社超の経理を支える実務担当が多数在籍! /