電子帳簿保存法のタイムスタンプとは?利用手順や不要なケースなど完全ガイド

2022年に電子帳簿保存法が改正され、税務関係の書類をデータ保存しやすくなりました。

しかし、スキャナ保存制度や電子取引制度の要件に「タイムスタンプの付与」があるため、タイムスタンプに関する正しい理解が欠かせません。

そこで本記事では、下記の内容を解説します。

- タイムスタンプの仕組み

- 電子帳簿保存法でタイムスタンプが必要な2つのケース

- タイムスタンプの利用手順

タイムスタンプが不要となる要件も紹介しますので、ぜひ最後までご一読ください。

なお当サイトでは、電子帳簿保存法の概要や最低限やっておくべき対策がわかる資料を無料配布しています。

ご興味のある方は、下記のボタンからお気軽にダウンロードしてください。

\保存要件の概要はコレひとつでOK!/

▲1分でダウンロード完了!

目次[非表示]

電子帳簿保存法の「タイムスタンプ」とは

タイムスタンプとは、

- 付与された時刻にデータが存在していたこと

- 付与された時刻以降にデータが変更されていないこと

を証明できるものです。

電子帳簿保存法では国税関係帳簿・書類の電子データ保存を認めていますが、そのためには「データが改ざんされていないこと」を証明しなければなりません。

そこで電子データにタイムスタンプを付与することで、改ざんがなく確実に存在した書類であることの証明につながります。

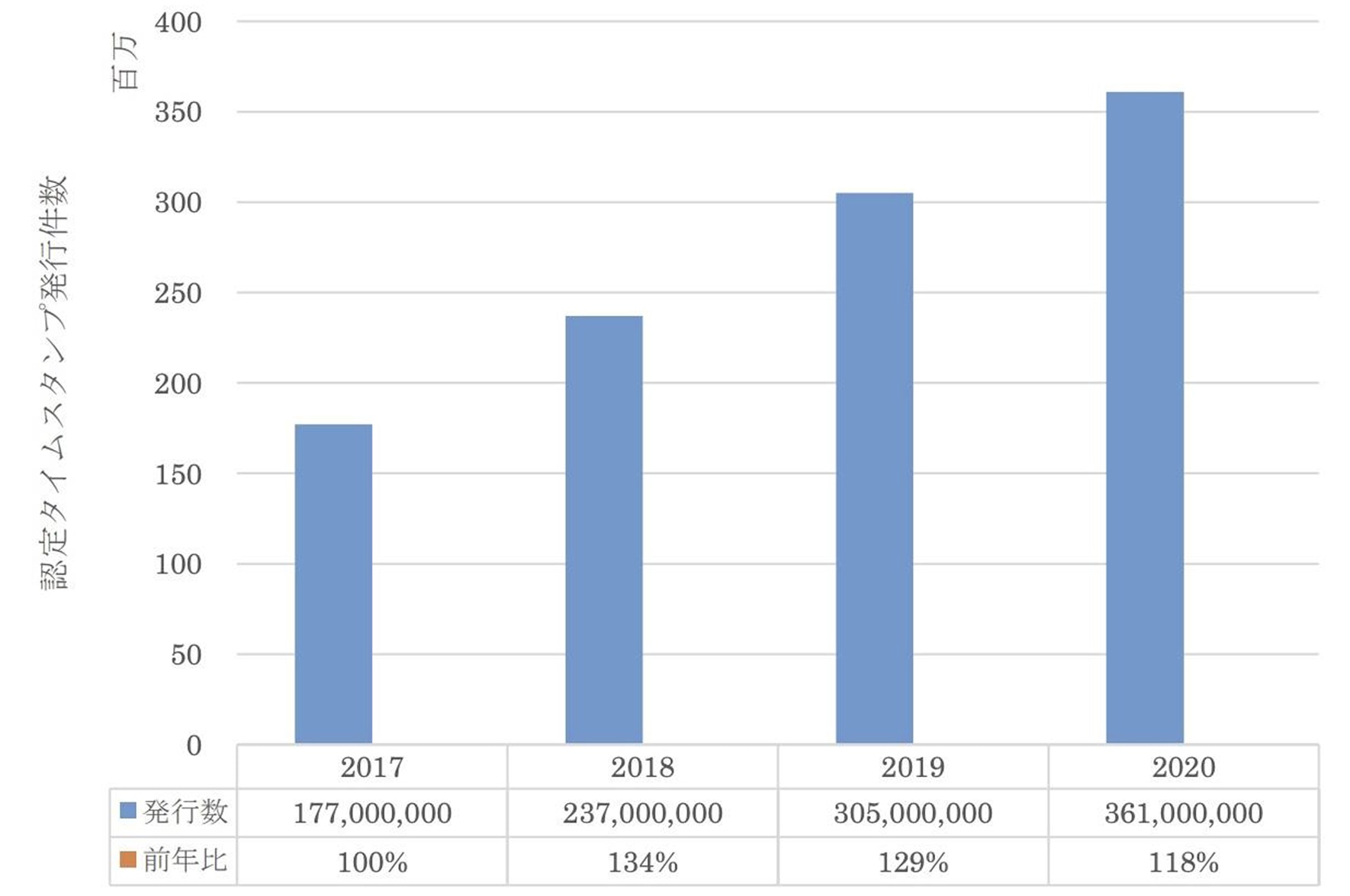

認定タイムスタンプ発行件数は年々増えており、2020年には3.6億件に達しました。

出典:2020 年(1 月~12 月)における認定タイムスタンプ発行件数に係る アンケート調査結果について|一般財団法人日本データ通信協会

タイムスタンプは、誰でも自由に発行できるわけではありません。

具体的には、次の表に示す「時刻認証業務認定事業者(TSA)」にのみタイムスタンプの発行が認められています。

時刻認証業務認定事業者(TSA) |

サービス名 |

アマノ株式会社 |

アマノタイムスタンプサービス3161 |

セイコーソリューションズ株式会社 |

セイコータイムスタンプサービス |

株式会社TKC |

TKCタイムスタンプ |

株式会社サイバーリンクス |

サイバーリンクス タイムスタンプサービス |

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 |

MINDタイムスタンプサービス |

ただし、すべての事業者に上記ベンダーとの個別契約が必要なわけではありません。

「タイムスタンプ付与機能が付いた専用システム」を導入している場合など、TSAとの個別契約が不要なケースも存在します。

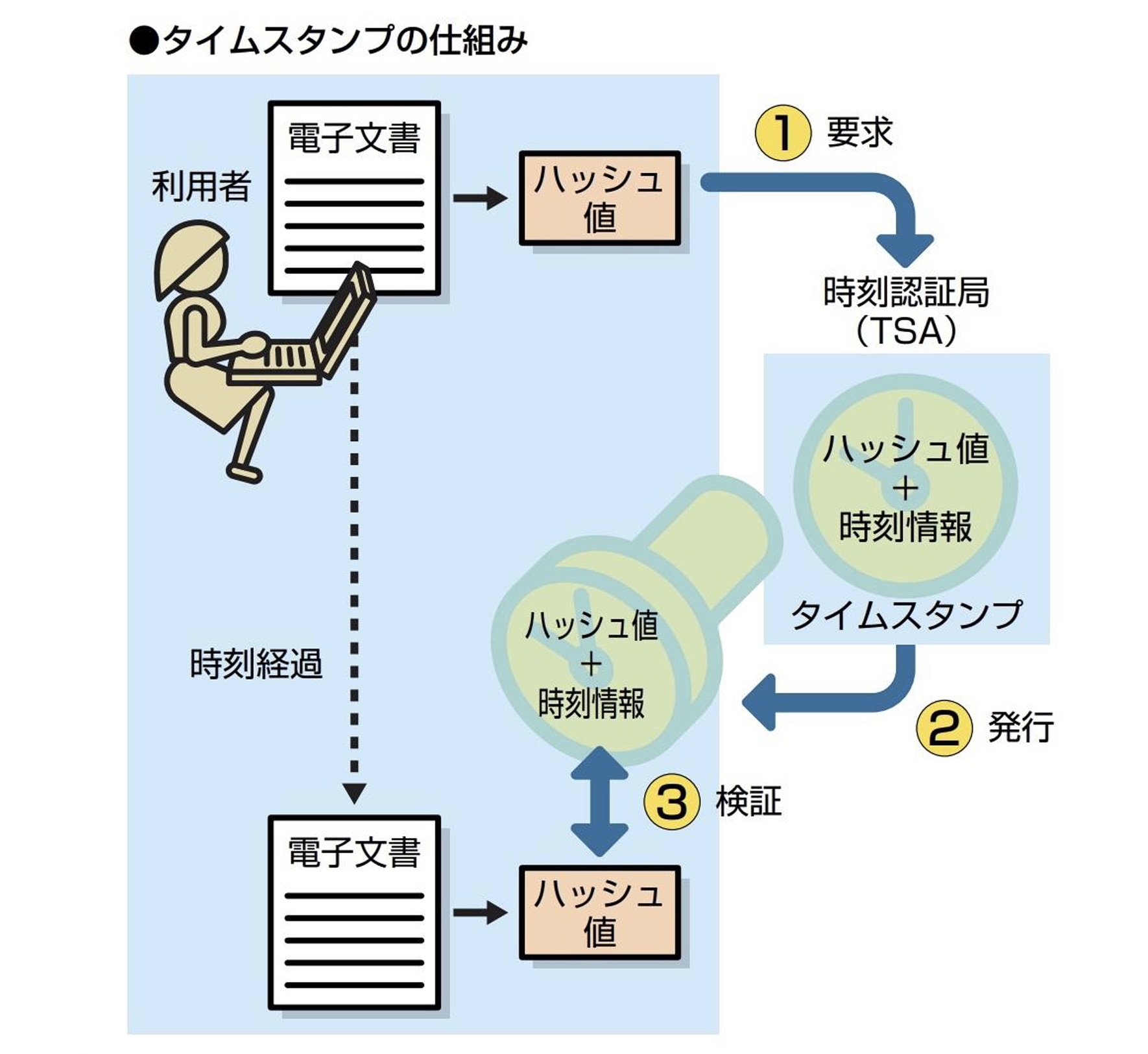

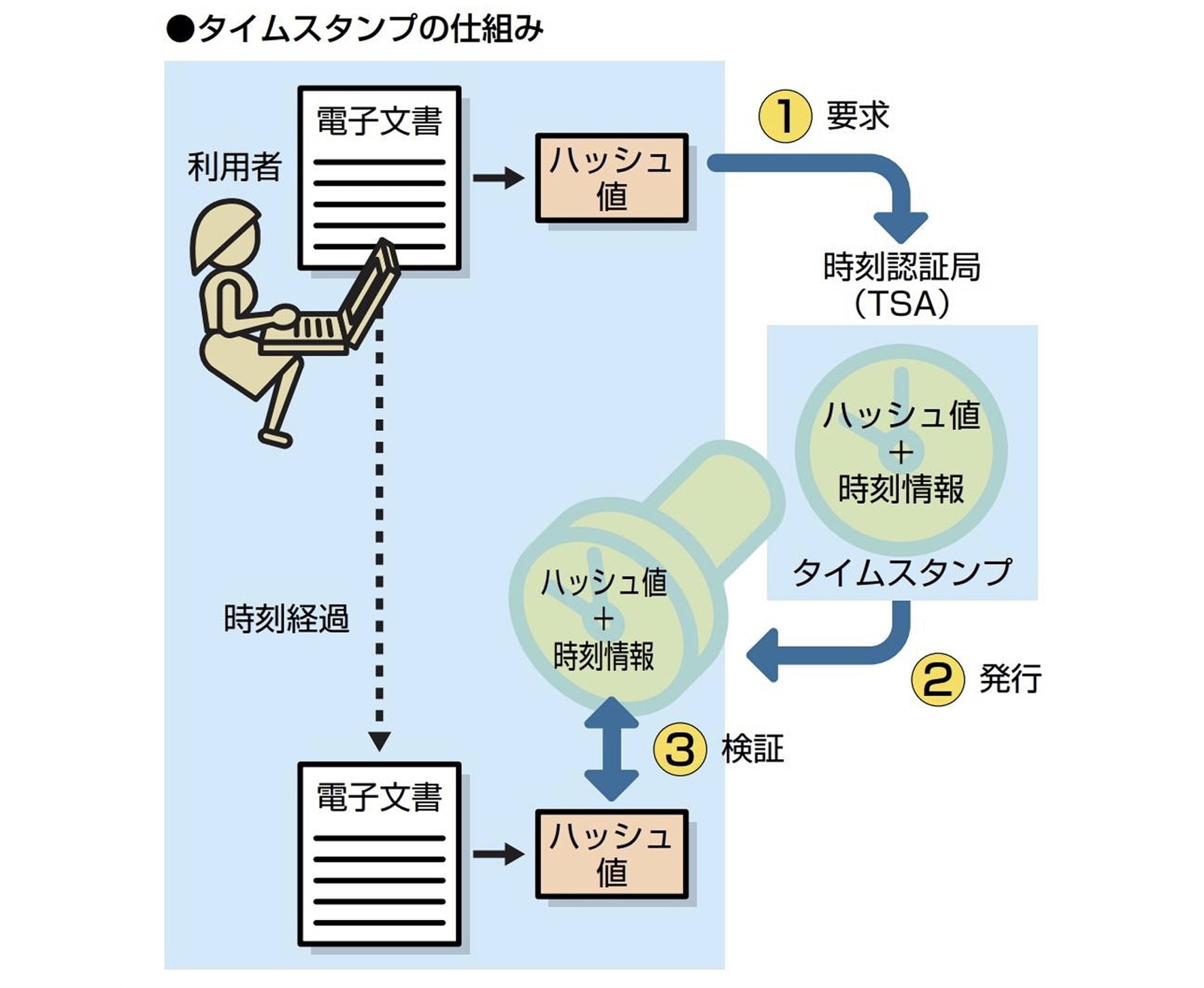

タイムスタンプの仕組み

タイムスタンプは「時刻情報」と「ハッシュ値」の組み合わせにより、データの信頼性が担保される仕組みです。

ハッシュ値には暗号のような役割があり、「ハッシュ値から元のデータを復元することはほぼ不可能」という特性を持っています。

ハッシュ値を付与したタイムスタンプの発行後、元データの情報が変わるとハッシュ値も変わることになり、TSAが持つ当初のハッシュ値と合致しません。

つまり、「TSAが持つ当初のハッシュ値」と「情報を変えられたハッシュ値」が合致するか見比べることで、データが改ざんされていないか検証できるのです。

次のように、タイムスタンプは「要求」「発行」「検証」の3つの過程から構成されています。

タイムスタンプの具体的な使い方は、後ほど「タイムスタンプの利用手順を3ステップで紹介」で解説します。

電子帳簿保存法でタイムスタンプが必要な2つのケース

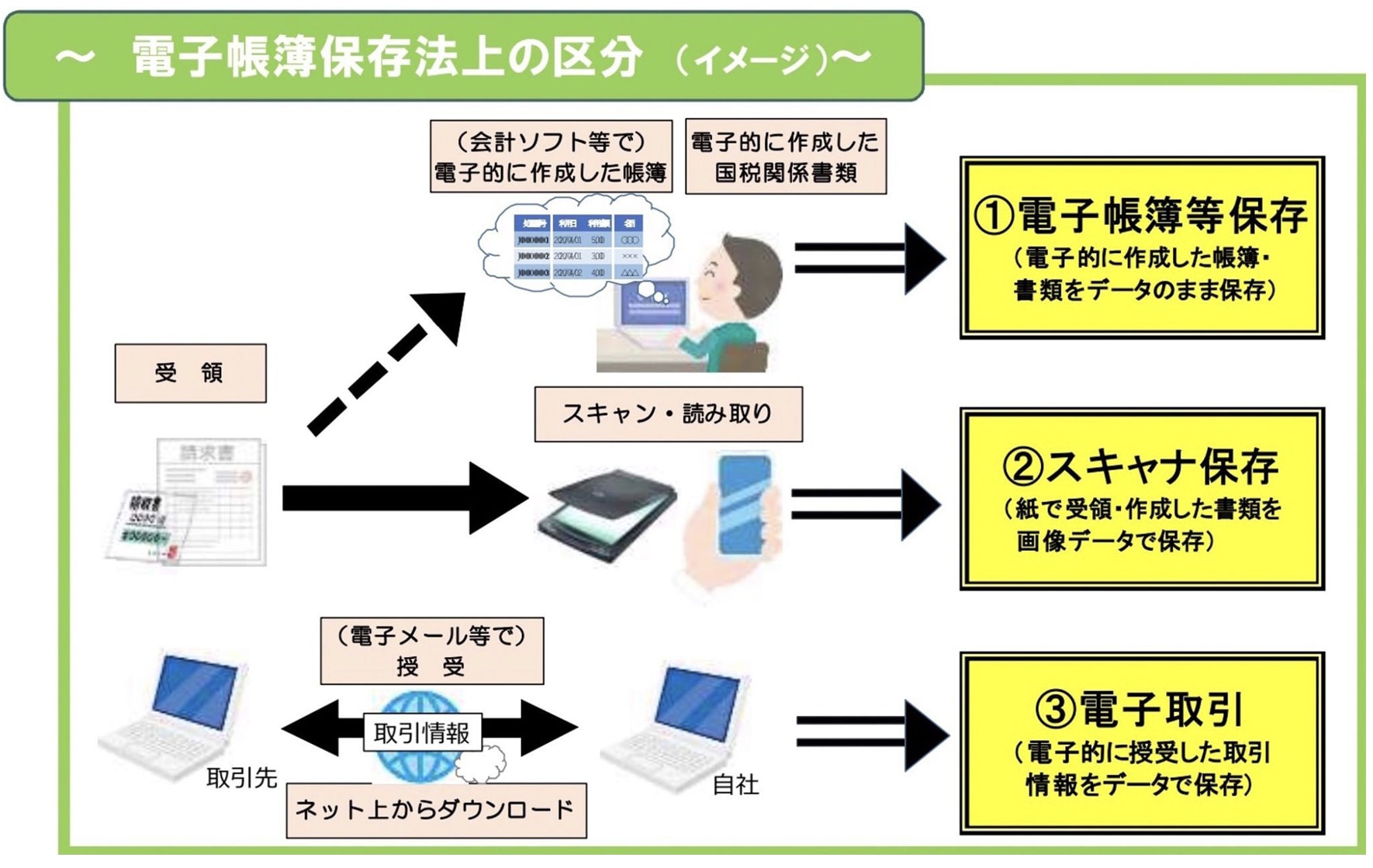

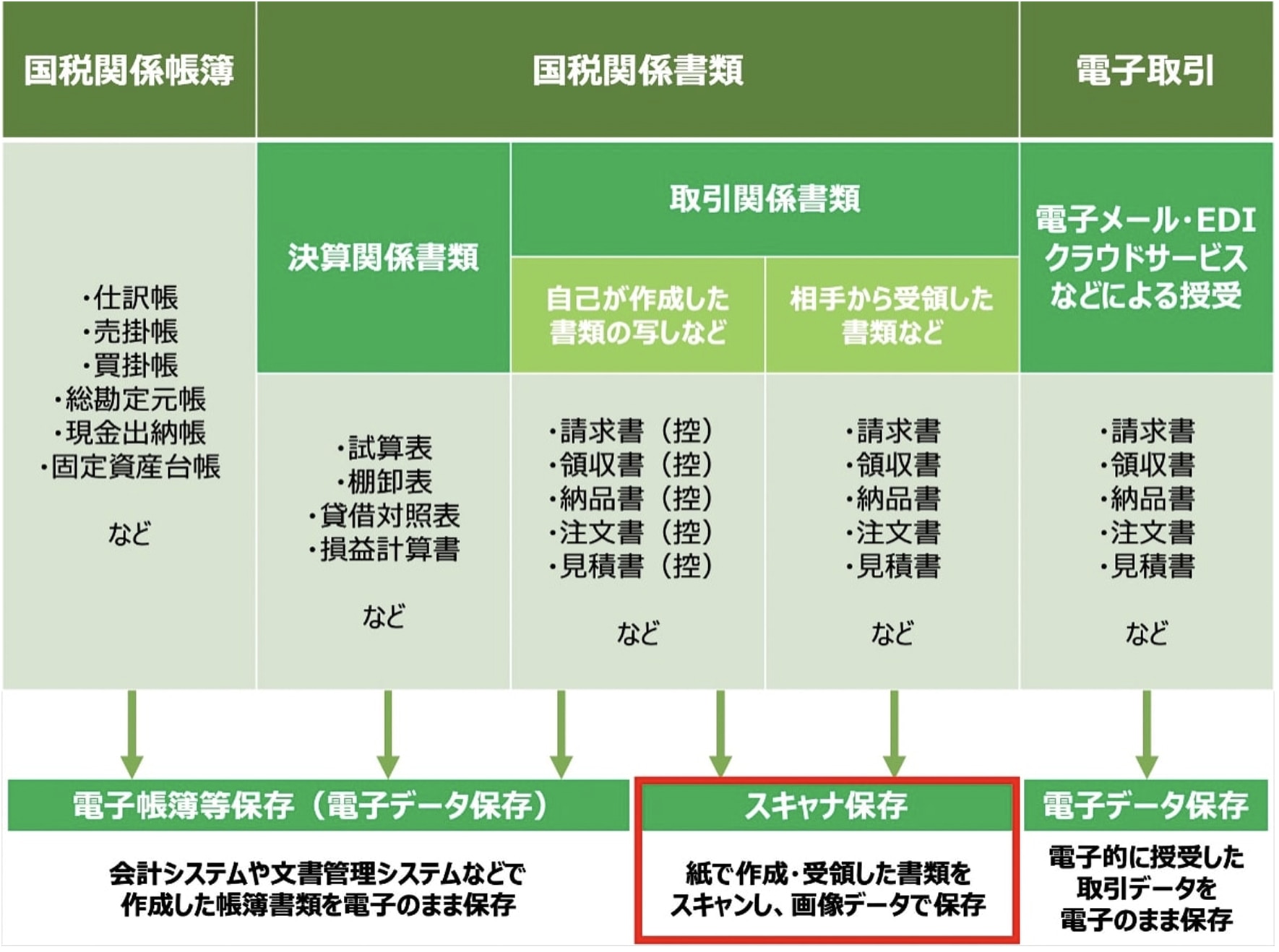

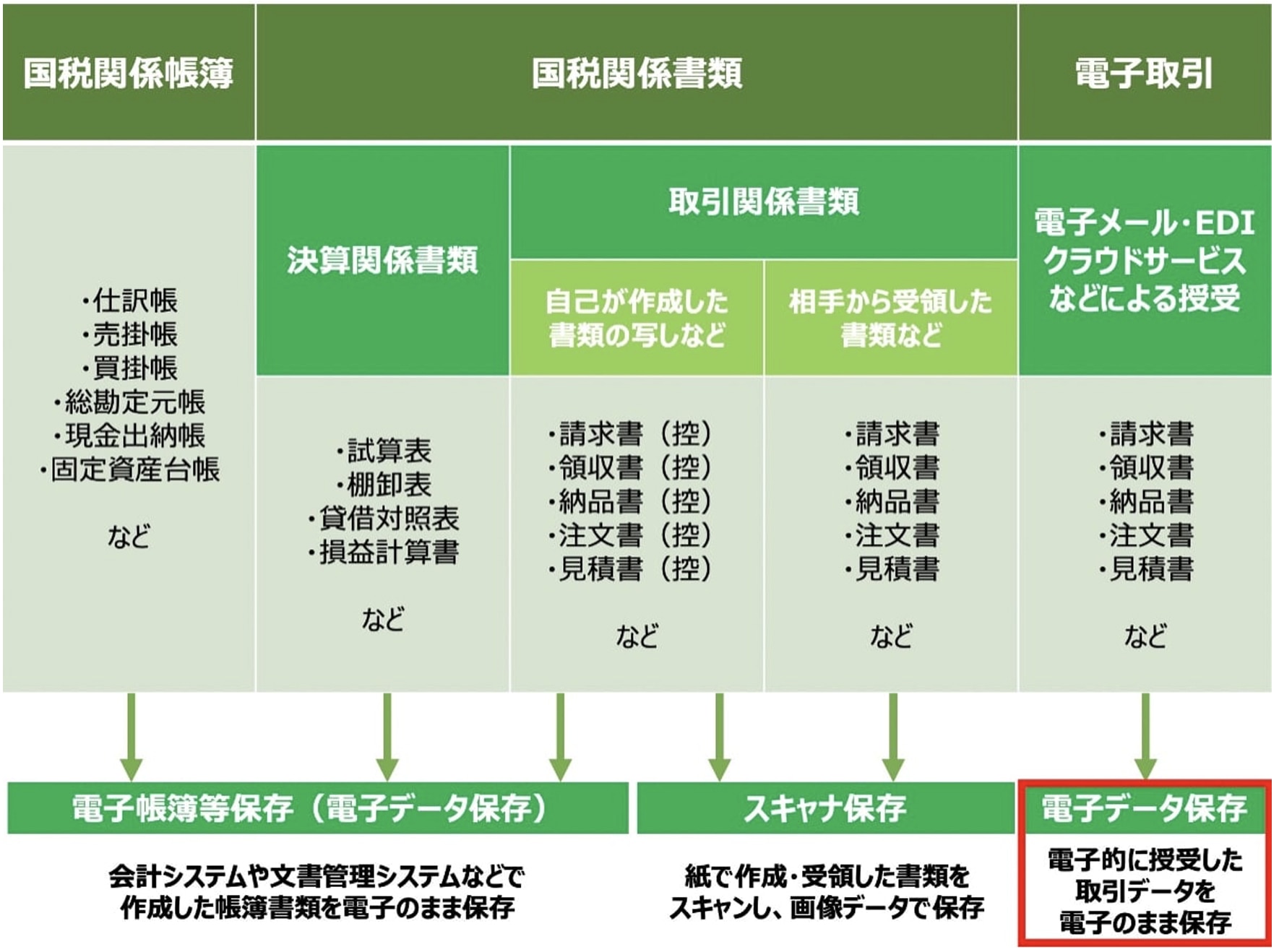

電子帳簿保存法では、電子データでの保存が認められるものについて

- 「電子帳簿等保存」

- 「スキャナ保存」

- 「電子取引」

の3つの区分に分けています。

このうち、タイムスタンプの付与が必要なのは「スキャナ保存」と「電子取引」です。それぞれの詳細をみていきましょう。

ケース1.スキャナ保存制度を活用する場合

スキャナ保存とは、請求書や領収書などの「取引関係書類」をスキャンしたあと、画像データでの保存を認める制度です。

スキャナ保存の保存要件のひとつに、タイムスタンプの付与があります。本制度を活用するなら、書類の受領後速やかにタイムスタンプを付与しなければなりません。

なお、電子データの訂正や削除をおこなったあと、その事実や内容を確認できるシステムを利用している場合、タイムスタンプの付与義務は免除されます。

スキャナ保存の要件やメリット・デメリットに関しては、下記の記事で解説していますのでご参照ください。

ケース2.電子取引制度を活用する場合

電子取引とは、電子データでやり取りした取引情報をデータ保存する方法です。

スキャナ保存への対応は任意であるのに対し、電子取引への対応は義務化されています(※2023年12月末までの猶予期間あり)。

電子取引を電子データで保存する際は、次のいずれかに対応しなければなりません。

|

タイムスタンプが付与された書類を受領する場合、自社でのタイムスタンプ付与は不要です。ただし、すべての企業から「タイムスタンプが付与された状態」で書類が届くことは期待できません。

つまり、訂正削除の記録が残る/訂正削除ができないシステムを利用するか、事務処理規程を備え付けない限り、自社でのタイムスタンプ付与が必要だと考えるのが現実的です。

下記の記事では、電子取引の保存要件や対応手順を紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

また次の記事では、電子帳簿保存法における事務処理規程の概要や、記載すべき9つの項目を詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要となる要件

前述した内容と重複しますが、「電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要となる要件」をまとめると次のとおりです。

|

【電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要となる要件】

|

電子取引制度を活用する場合、上記のほかに「訂正削除の防止に関わる事務処理規程」を備え付ければタイムスタンプを付与する必要はありません。

事務処理規程は国税庁からサンプルが公開されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、タイムスタンプが付与された書類を取引先から受け取った場合も、受領者側でのタイムスタンプの付与は不要です。

タイムスタンプの利用手順を3ステップで紹介

前提として、タイムスタンプを利用するためには下記3つの準備が必要です。

|

【タイムスタンプの利用に必要なもの】

|

※「タイムスタンプ付与機能が付いた専用システム」の導入など、TSAとの個別契約が不要となるケースも存在する

利用環境が整ったら、次の流れでタイムスタンプを発行することになります。

ステップ1.対象となる画像データを作成する

まずは電子データとして保存したい書類をスキャンまたは撮影し、画像データを作成します。

このとき、「スキャニング時の解像度は200dpi以上にする」など、一定の要件を満たす必要がある点に注意しましょう。

ステップ2.画像データをシステム上にアップロードする

続いて、ステップ1で作成した画像データをシステム上にアップロードし、タイムスタンプの付与を依頼します。

ここでいう「システム」には、次のようなものが該当します。

- 電子帳簿保存法に対応した「文書管理システム」

- 電子帳簿保存法に対応した「会計ソフト」

- 法的効力を持つ書類作成が可能な「電子署名サービス」

タイムスタンプ付与機能がシステムに組み込まれている場合、システム上にアップロードするだけでタイムスタンプが付与されるケースがほとんどです。

したがって、業務効率化を図りたい人は「タイムスタンプ付与機能が付いた専用システムの導入」がおすすめです。

ステップ3.時刻認証業務認定事業者(TSA)からタイムスタンプが付与される

タイムスタンプの発行手順は、次の3つに分けられます。

手順1.要求

利用者が電子文書を作成後、保存する際にTSAにハッシュ値を送付し、タイムスタンプの発行を要求します。

手順2.発行

要求を受けたTSAは、ハッシュ値と時刻情報がセットになった「タイムスタンプトークン」を発行します。

このとき、タイムスタンプトークンは「TSAが保管する鍵」がかけられている状態です。利用者は、タイムスタンプトークンと元の電子文書を一緒に保管します。

手順3.検証

電子文書が改ざんされていないことを証明したい場合、利用者はTSAから鍵を受け取ってタイムスタンプトークンを開きます。

タイムスタンプトークンと電子文書のハッシュ値を照合し、情報が合致すれば「タイムスタンプの発行後に改ざんされていないこと」を証明できます。

なお、電子帳簿保存法の改正前は「最短3営業日以内」にタイムスタンプを付与する必要がありました。

しかし、法改正後は「最長2ヵ月とおおむね7営業日以内」に延長され、タイムスタンプ要件が緩和されています。

改正前 |

改正後 |

|

タイムスタンプの付与期限 |

最短3営業日以内 |

最長2ヵ月と おおむね7営業日以内 |

タイムスタンプの利用で発生する費用

タイムスタンプサービスを利用する場合、時刻認証業務認定事業者(TSA)へ支払う利用料が発生します。

業者によって金額は異なるものの、大きく「初期費用」と「維持費」に分けられます。

※タイムスタンプ付与機能があるシステムを導入する場合、月々の利用料金にタイムスタンプ利用料も含まれていることが多いため、別途費用がかかることはありません。

初期費用

初期費用は、会員登録時や初期登録時などに発生する料金です。

「数千円~数万円程度」の初期費用が発生する業者もあれば、システム導入時の初期費用として「10万円~30万円程度」が発生する業者もあります。

維持費

維持費は、「従量制」を設定している業者と「定量制」を設定している業者に分かれます。それぞれの特徴は、次のとおりです。

タイプ |

特徴 |

従量制 |

タイムスタンプ1回あたりの金額が10円程度に設定されていることが多い |

定量制 |

1ヵ月あたりの「タイムスタンプ発行上限回数」ごとにコース料金が設定されていることが多い |

毎月どの程度タイムスタンプを発行するのかシミュレーションしたうえで、自社に最適な料金プランを選択するのがおすすめです。

またコスト面だけでなく、自動仕訳機能や会計システムとの連携など「機能面」も考慮することがポイントになります。

さらに、初期費用が発生しない代わりに維持費を高く設定している業者も存在するため、トータルコストを考慮して負担が大き過ぎないシステムを選ぶようにしましょう。

タイムスタンプ付与機能が付いたシステムの導入がおすすめ

ここまで、スキャナ保存制度や電子取引制度の要件に「タイムスタンプの付与」があることをお伝えしました。

しかし、保存要件への対応などさまざまなハードルがあることも影響し、電子データ保存に移行できていない企業も少なくありません。

そこでおすすめなのが、文書管理システムなど「タイムスタンプ機能が付いた専用システム」の導入です。

例えば、「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」なら、電子取引の書類やスキャンした書類にタイムスタンプを付与して保存できます。

電子帳簿保存法のすべての保存区分に対応しているため、法律について深く把握していなくても法令に準拠した税務処理業務が可能です。

請求業務の自動化や既存システムとの連携にも対応しており、バックオフィス業務のデジタル変革(DX化)を支援します。

月額900円から利用できる「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」について、詳細が気になる方は以下のボタンよりお気軽にお問い合わせください。

\サービスの特長から導入の流れまでわかる!/

▲1分でダウンロード完了!

電子帳簿保存法を正しく理解してタイムスタンプを利用しよう

|

本記事のまとめ

|

2022年の法改正で電子帳簿保存法の保存要件が緩和され、税務関係の書類をデータ保存しやすくなりました。

しかし、違反した場合の罰則が強化されたため、保存要件を適切に把握することが大切です。電子帳簿保存法を正しく理解して、タイムスタンプを利用しましょう。

なお当サイトでは、電子帳簿保存法の改正ポイントや最低限やっておくべき対策をまとめた資料を無料配布しています。

下記のバナーより、お気軽にダウンロードしてご活用ください。

\保存要件の概要はコレひとつでOK!/