請求書の「発行日」は重要項目!発行のタイミングや方法も紹介

請求書の発行は、経理業務において重要な業務です。発行のタイミングを間違えると取引先に迷惑をかけてしまうため、細心の注意を払って対応する必要があります。

そこでこの記事では、請求書の発行に関する下記の内容をまとめました。

- 請求書の発行日の決め方

- 請求書の発行タイミング

- 請求書の発行方法

「請求書の発行で押さえるべきポイント」も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、当サイトではインボイス制度対応の請求書を発行する際に気を付けるポイントなどをまとめた資料を無料配布しています。

下記のボタンからクリックのうえ、お気軽にダウンロードしてみてください。

\インボイス制度の必要な対策がわかる!/

▲無料でダウンロードできます!

目次[非表示]

請求書の「発行日」は必要?どう決めるかも紹介

請求書の発行日は、取引先にとって「債務が確定した日」を意味します。自分たちの管理のために必要なのはもちろんですが、取引先のためにも記載するべき項目です。

発行日の記載がない場合、支払い側(取引先)の債務が確定した日がわからなくなるため、架空取引を疑われる原因になります。

こうなると信頼関係の破綻につながるので、日付は必ず記載しましょう。

なお、請求書の発行日は取引の方式によって異なります。

【取引の方式】

|

基本的には、下記のとおり「発行日」が決められるケースが多いです(※)。

- 掛売り方式の場合「事前に取り決めた締め日」

- 都度方式の場合「商品やサービスの納品が完了した日」

※取引先によっては別のタイミングを指定されるケースもあります

請求書の発行タイミング

請求書の発行タイミングは、基本は取引先が決めた「締め日」や「商品やサービスの納品が完了した日」です。

上記のとおり掛売り方式と都度方式があるので、それぞれ解説します。

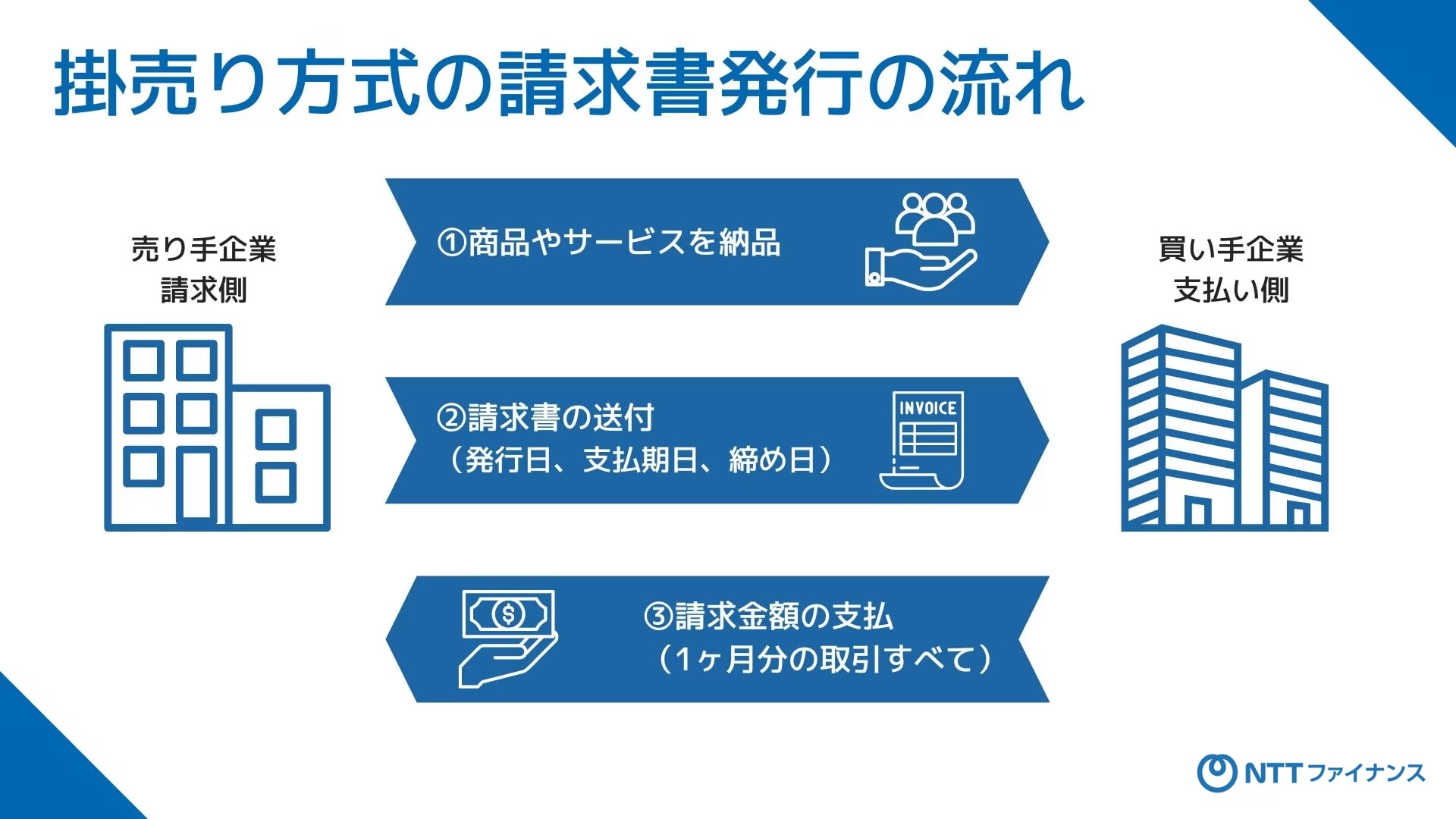

1.掛売り方式

一般的に、継続した取引がある場合はこちらの「掛売り方式」が採用されます。

月に何度も商品やサービスの納品があっても、毎月決めた締め日にまとめて請求するのが特徴です。

取引のたびに毎回請求書を発行しなくて良いため、業務負担が軽減されます。

当然、「いつ、どのような取引があったか」は記録しておかなくてはなりません。

2.都度方式

「都度方式」は、商品やサービスの納品が完了するたびに請求書を発行するやり方です。

取引を継続するかわからない場合や、もともと単発で依頼する予定である場合に採用されます。

取引のたびに1回1回発行するため、お互いの手間が大きくなる点は覚えておかなくてはなりません。

取引を継続しておこなっているなら、お互いの手間が少ない「掛売り方式」への移行を提案してみても良いでしょう。

請求書の発行タイミングを確認したところで、続いて発行方法も解説します。

【図解あり】請求書の発行方法

請求書を発行する際は、WordやExcelを用いて作成する方法や、請求書発行システムを利用する方法などがあります。

毎月繰り返しで請求書を発行するケースでは、テンプレートを用意しておくのがおすすめです。

下記の記事で「無料で使えるエクセルのテンプレート」を紹介しているので、気になる方はご一読ください。

無料で使える請求書のエクセルテンプレート10選!用途別に総まとめ

続いて、請求書発行の流れを確認しましょう。

上述のとおり、発行の方式は「掛売り」と「都度」がありますが、「都度」は取引が完了するたびに発行するため、特別な手順は必要ありません。

そこで今回は、毎月1回発行する「掛売り」にしぼって流れを解説します。「掛売り方式」の請求書発行の流れは下記のとおりです。

都度方式とは異なり、請求書の内容に沿って買い手企業が1ヶ月トータルの取引額を支払うのが特徴です。

請求書のやり取りで必要な情報をまとめてさえおけば発行の負担は少ないので、こちらの方式を採用している企業が多い傾向にあります。

請求書の発行で押さえるべき3つのポイント

請求書の発行で押さえるべきポイントは、下記の3つです。

順番に見ていきましょう。

ポイント1.請求書の発行に法的義務はないが発行するのが一般的

実は法律上では、請求書の発行は義務ではありません。ただし、次のような目的で請求書を発行するのが一般的です。

【請求書を発行する目的の例】

|

取引先とのトラブル防止のためにも、請求書は発行しておくのが無難といえます。

ポイント2.発行した請求書には「保存義務」がある

発行した請求書には「保存義務」が課されていて、下記の年数保管が必要です。

法人 | 個人事業主 |

|---|---|

7年(欠損金の繰越控除適用は10年 | 5年(消費税の課税事業者は7年) |

特に法人の場合は7年も保管が必要なので、保管方法を事前に考えておく必要があります。

そこで当サイトでは、保管方法に悩む方に向けて「請求書の保管方法を受領側・送付側に分けて解説した資料」を無料で配布しています。

保管方法を知りたい方は下記のボタンをクリックのうえ、お気軽にダウンロードしてみてください。

\受領と送付どちらも網羅!/

▲無料でダウンロードできます!

なお、紙で受け取った請求書は「紙での保存」か「電子データでの保存」かを自由に選べます。しかし、電子データで受け取った場合は「電子データのまま保管が必要」なので覚えておきましょう。

ポイント3.電子データ保存する場合は電子帳簿保存法の要件に従う

法改正により、2024年1月1日以降、電子データで受け取った請求書は電子データでの保管が義務付けられました。つまり、電子データを印刷して紙で保存しておくことができません。

電子帳簿保存法には保存要件があり、発行した請求書の控えを電子データ保存する場合も、この要件を満たす必要があります。

請求書の管理ができるアプリやシステムを利用して、電子帳簿保存法に対応できるようにしておくのがおすすめです。

続いて、電子帳簿保存法に対応したシステムを紹介します。

電子帳簿保存法に対応した請求書の保管はクラウドシステムがおすすめ

「請求書の電子データ保存が必要になったけれど、明確な保存方法はまだ決められていない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そのような方におすすめなのが、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスの利用です。

例えば、NTTファイナンスの「楽々クラウド電子帳簿保存サービス」は、電子帳簿保存法のすべての保存区分に対応しているため、電子帳簿保存法の内容を深く理解していなくても法令に準拠した税務処理業務が可能です。

【楽々クラウド電子帳簿保存サービスが持つ強みの例】

|

初期費用0円・月額900円からと低価格で利用できる点も、導入企業にとってうれしいポイントです。

詳細が知りたい方は、下記のボタンをクリックのうえサービス資料をダウンロードしてみてください。

\サービスの特長から導入の流れまでわかる!/

▲無料でダウンロードできます!

請求書発行でよくある5つのQ&A

最後に、請求書発行でよくある5つの質問に回答します。

ご自身が気になるものから読み進めてみてください。

Q1.インボイス制度で請求書の発行はどう変わった?

2023年10月より、仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)の発行・保管が必要になりました。主な内容は下記のとおりです。

【インボイス制度による主な変更点】

|

インボイス制度の対策については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

インボイス制度対策でやることリスト!売り手側と買い手側の完全ガイド

Q2.請求書は再発行してもよい?

請求書は再発行しても問題ありません。「紛失した」「訂正したい」などの場合、再発行しましょう。

ただし、「二重請求にならないようにする」「原則、前回と同じ発行日を記載する」点には注意が必要です。

Q3.取引先が請求書を発行してくれない場合はどうすべき?

取引先が請求書を発行してくれない場合は、代わりに領収書を発行してもらい、取引内容を証明するのも一つの手です。

また、取引先の担当者が請求書の発行を失念しているケースも考えられるため、催促メールの送付も検討しましょう。

催促メールの書き方は下記の記事で紹介しているので、メールの内容で失敗したくない方はぜひご一読ください。

請求書の催促メール文例と押さえておくべき5つのポイントを紹介

Q4.請求書発行業務を効率化するには?

請求書発行業務を効率化する方法として、「請求業務フローの改善」や「ペーパーレス化」などがあります。

下記の記事では、請求業務を効率化する5つの方法を紹介しているので、ご興味のある方はあわせてご覧ください。

請求業務を効率化する5つの方法!ムダをなくして業績を向上させる秘訣

Q5.請求書発行システムとは?

請求書発行システムとは、請求書の作成や送付など「請求書の発行にまつわる業務」を効率化・自動化するシステムです。

手作業やExcelなどで請求書を発行している場合、取引先が増えるに連れて担当者の負担が増加します。しかし、請求書発行システムは請求書を自動で発行してくれるので、取引先が増加しても担当者の負担を増やしません。

ヒューマンエラー削減や作業の効率化を進めたい方は、請求書発行システムの導入も検討してみてください。

請求書の発行は事前情報が大事!

|

請求書の発行は法律で義務化されているわけではありませんが、自社・取引先両者のために発行するのが一般的です。

請求書を発行する際は「発行日」や「方式」を事前に決めておく必要があるので、取引を始める際に必ず確認しておきましょう。

なお、請求書の発行業務を効率化するならクラウド上で完結するサービスの導入がおすすめです。

例えば、NTTファイナンスの「回収代行サービス」は、請求情報をご準備いただくだけで、NTTファイナンスが代わりにエンドユーザーへ請求するサービスです。

30以上の主要な決済手段に対応しており、なかでもNTTファイナンスオリジナルの「電話料金合算」は、NTTグループ各社の通信料金などと一緒に請求できるため、高い回収率が期待できます。

口座振替や電話料金合算では請求ができなかったエンドユーザーに向けて、自動で請求書を発行できる「回収代行サービス」の詳細は、下記のボタンをクリックのうえ資料をダウンロードしてご確認ください。

\Web上の管理画面で入金状況を確認できる!/

▲無料でダウンロードできます!