電子帳簿保存法における領収書の保存要件は?電子保存する4つのメリットも紹介

2022年に電子帳簿保存法が改正され、電子的に授受した領収書の紙での保管が認められなくなりました。

電子的にやり取りした領収書に関しては、すべての事業者が保存要件を満たしたうえでデータ保存しなければなりません。

そこで本記事では、 下記の内容について解説します。

- 電子帳簿保存法の概要

- 領収書を電子保存するメリット・デメリット

- 電子取引の4つの保存要件

- 領収書をスキャナ保存する際の保存要件

電子帳簿保存法に違反しないためにも、事前に法律の概要や保存要件を把握しておきましょう。

なお当サイトでは、電子帳簿保存法の改正ポイントや最低限やっておくべき対策がわかる資料を無料配布しています。

電子帳簿保存法に関する理解を深めたい方は、下記のボタンからお気軽にダウンロードしてください。

\保存要件の概要はコレひとつでOK!/

▲1分でダウンロード完了!

目次[非表示]

- ・領収書は電子帳簿保存法の要件を満たせば電子保存できる!

- ・そもそも電子帳簿保存法とは

- ・領収書を電子保存する4つのメリット

- ・領収書を電子保存する2つのデメリット

- ・電子取引の4つの保存要件

- ・領収書をスキャナ保存する際の保存要件

- ・f領収書を電子保存するなら文書管理システムの導入がおすすめ

- ・電子帳簿保存法でよくある5つのQ&A

- ・Q1.電子メールで領収書を受信した場合は何を保存すべき?

- ・Q2.電子保存した領収書の原本は破棄してもいい?

- ・Q3.領収書を書面に出力して保存することは問題ない?

- ・Q4.電子帳簿保存法の対象企業は?

- ・Q5.電子帳簿保存法に違反した場合どうなる?

- ・領収書は電子保存での一括管理がおすすめ

領収書は電子帳簿保存法の要件を満たせば電子保存できる!

結論からお伝えすると、領収書は電子保存可能です。

電子帳簿保存法には保存要件が定められており、その要件を満たせば領収書の電子保存ができます。

2022年の法改正で保存要件が緩和され、より領収書を電子保存しやすくなりました。

一方で、電子帳簿保存法に違反した際の罰則は強化されたため、電子保存する際は法律への正しい理解が欠かせません。

下記のとおり、領収書は「作成方法」や「受領方法」によって保存方法が異なります。

作成方法・受領方法 | 保存方法 |

手書きで作成した領収書の控え | 書面で保管 or スキャナ保存(要件を満たした場合) |

相手から紙で受領した領収書 | 書面で保管 or スキャナ保存(要件を満たした場合) |

自社から電子的に送付した領収書 | 電子データ保存(要件を満たす必要あり) |

取引先から電子的に受け取った領収書 | 電子データ保存(要件を満たす必要あり) |

このように保存要件を満たす必要はあるものの、領収書の電子保存は可能です。

次の章では「そもそも電子帳簿保存法ってなに?」といった疑問をお持ちの方に向けて、基礎を解説しています。

すでにご存知の方は「領収書を電子保存する4つのメリット」まで飛んでください。

そもそも電子帳簿保存法とは

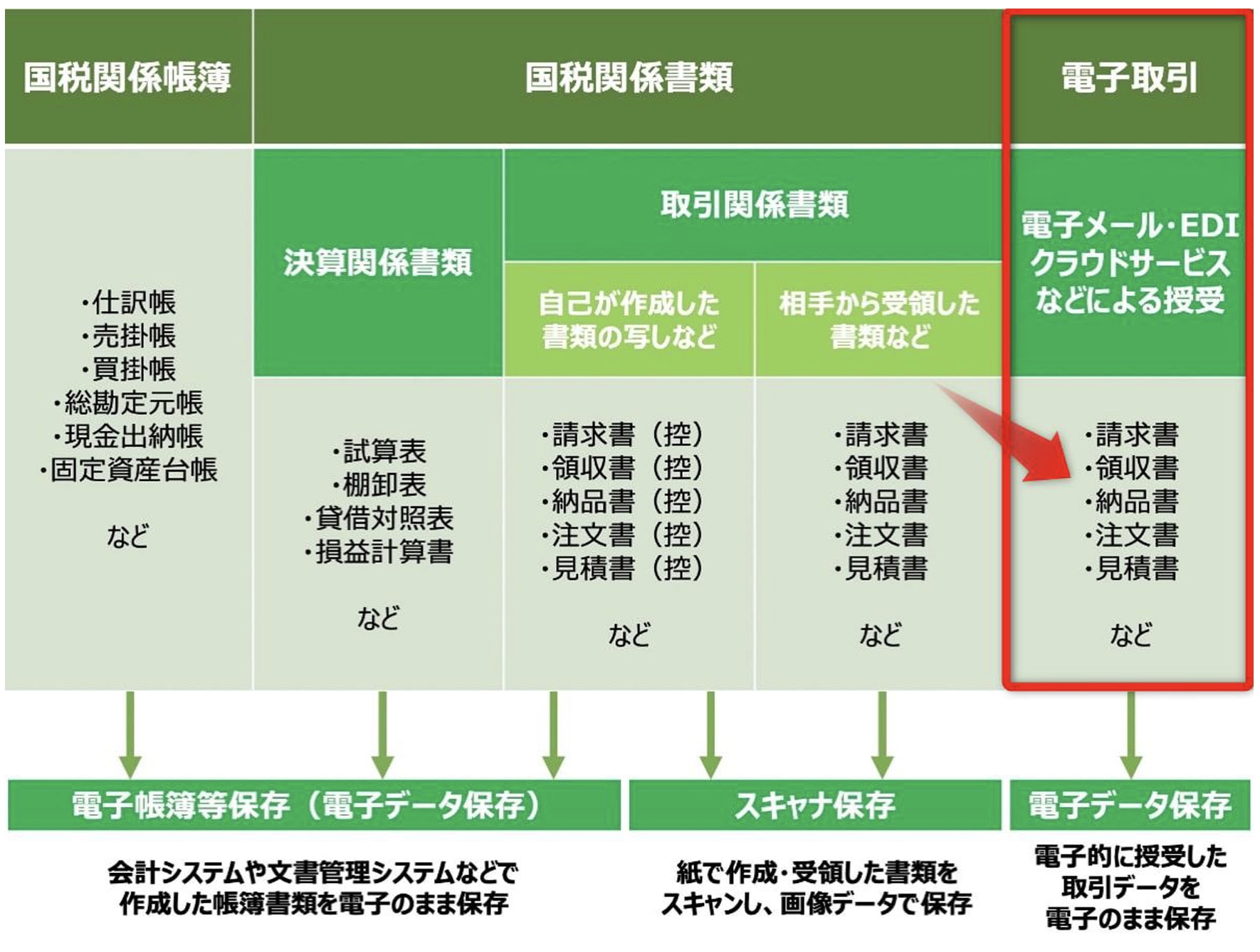

電子帳簿保存法とは、所得税法や法人税法に係る帳簿・書類について紙ではなく電子データでの保存を認めた法律です。

高度情報化・ペーパーレス化が進展するなかで、コンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及しました。

そして、電子データでの保存に関する要望が増え、法律が制定された背景があります。

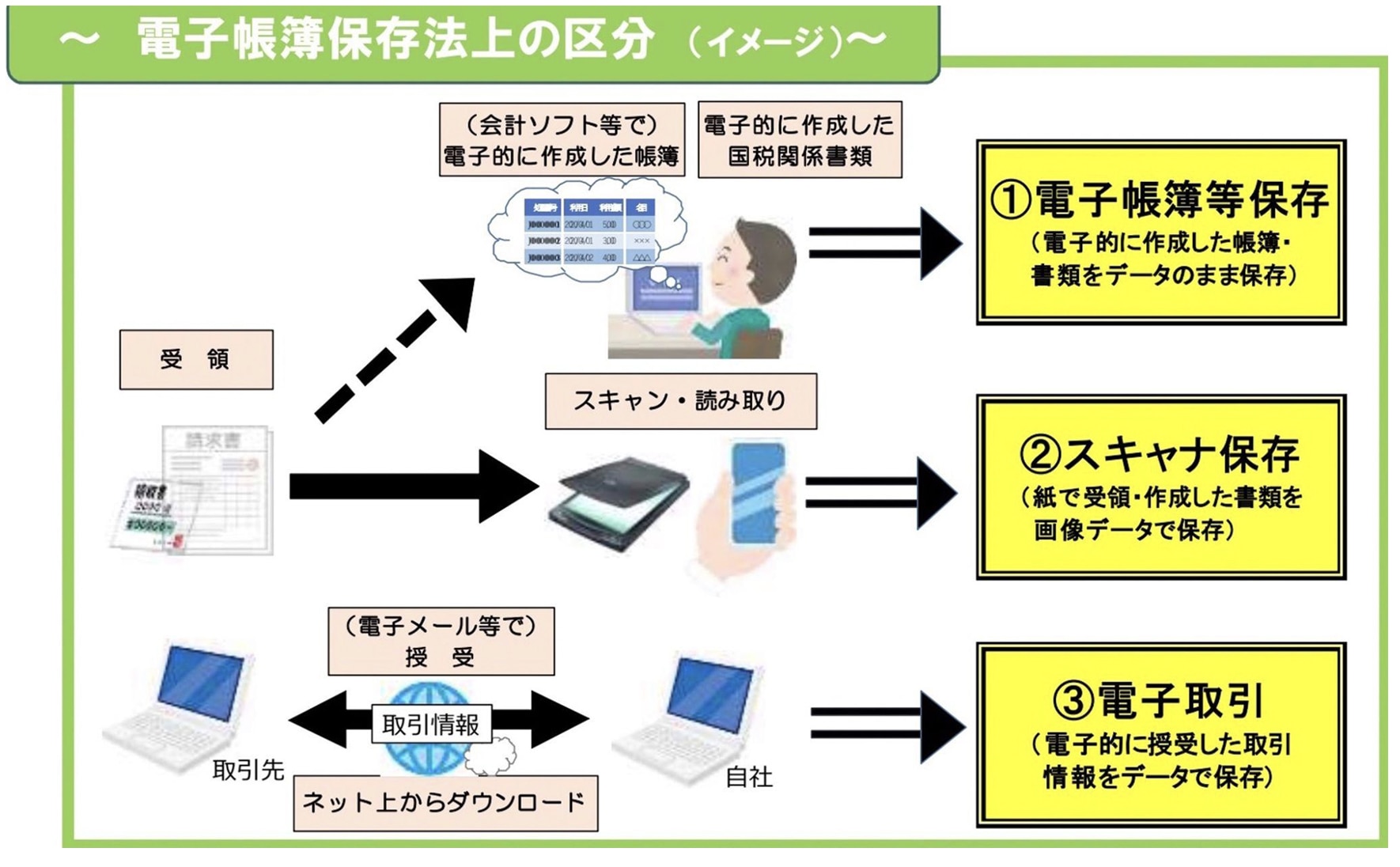

電子帳簿保存法は、次のように3つの保存区分に分かれます。

保存区分 | 概要 | 対応 |

電子帳簿等保存 | 会計システムや文書管理システムなどで作成した帳簿や書類を、電子データのまま保存 | 任意 |

スキャナ保存 | 紙で作成・受領した書類をスキャンし、画像データで保存 | 任意 |

電子取引 | メールなどで電子的に授受した取引データを電子のまま保存 | 義務 |

電子帳簿保存法に関して必ず押さえておきたいのは、2022年の法改正により電子取引への対応がすべての事業者に義務化されたことです。

電子的に授受した取引データに関しては紙に印刷しての保存は認められず、電子のまま保存しなければなりません。

領収書を電子保存する4つのメリット

領収書を電子保存するメリットは、大きく次の4つです。

特に3つ目のペーパーレス化を推進できると、印刷にかかる備品が不要になったり、リモートワークの推進につながったりするのでおすすめです。

それでは、詳しく見ていきましょう。

メリット1.管理コストを削減できる

領収書は、一般的に法人だと7年間・個人だと5年間保管しておくことが法律で定められています。

これだけの期間にわたって紙で保管するとなると、

- 倉庫などのレンタルスペース代

- 倉庫まで文書を運ぶための運搬費

- 印刷する際の紙代や印刷代

などのコストが大きな負担になってしまいがちです。

一方で、電子保存に切り替えると、紙で保管するために借りていた倉庫などのレンタルスペース代や運搬費などは不要です。

くわえて、書類の整理作業にかかる人件費も削減できます。

メリット2.検索作業を効率化できる

領収書を電子保存すると、検索作業を効率化できます。

なぜなら電子保存であれば、日付や取引先を入力するとすぐに目当ての領収書を探し出せるからです。

紙での保管で起こりがちな「あの領収書、どこに保管したかな?」といった事態が発生しません。

税務調査などで提出を求められる場面でも、迅速に探し出せます。

また、電子帳簿保存法に対応したシステムを使用すれば、システムを通じてそのまま電子保存できるため、経理業務全般の効率化にもつながります。

メリット3.ペーパーレス化を推進できる

領収書を電子保存すると紙での保管が必要なくなるため、ペーパーレス化を推進できます。

一部これまでの内容と重複しますが、ペーパーレス化することで削減できるものの例は次のとおりです。

|

【ペーパーレス化することで削減できるものの例】

|

領収書の電子保存でペーパーレス化が進むと、印刷にかかるコスト・作業時間・保管場所の削減が可能です。

ファイルを確認するためだけに出社する必要もなくなるため、リモートワークの促進にもつながります。

なお、領収書と同じ証憑書類である請求書のペーパーレス化について、下記の記事で詳しく解説しています。

請求書であっても基本の内容は変わらず、参考にできる点もありますので、ぜひご覧ください。

メリット4.デジタル化を推進できる

領収書の紙での保管を廃止して電子保存することで、デジタル化の推進につながります。

例えば、従業員が紙で受け取った領収書をデータで申請するフローにすれば、経理担当者はデータで確認・承認作業ができます。

また、デジタル化を推進すると次のようなメリットも享受できるのでおすすめです。

- テレワークを推進できる

- 領収書を紛失するリスクが減る

データの紛失を心配する方がいるかもしれませんが、バックアップデータをとっておくようにすれば、万が一のデータ紛失時にも安心です。

デジタル化推進のためにも、領収書の電子保存を検討しましょう。

ここで、これまでの内容をまとめます。

|

【領収書を電子保存する4つのメリット】

|

領収書の電子保存をきっかけに、「社内で保管している他の帳票類」を電子保存へと切り替えるのもおすすめです。

領収書を電子保存する2つのデメリット

領収書を電子保存すると多くのメリットを享受できますが、一方で次のようなデメリットも存在します。

なかでも適切に保存できていなかった場合、罰則対象になってしまうので注意が必要です。ひとつずつ解説します。

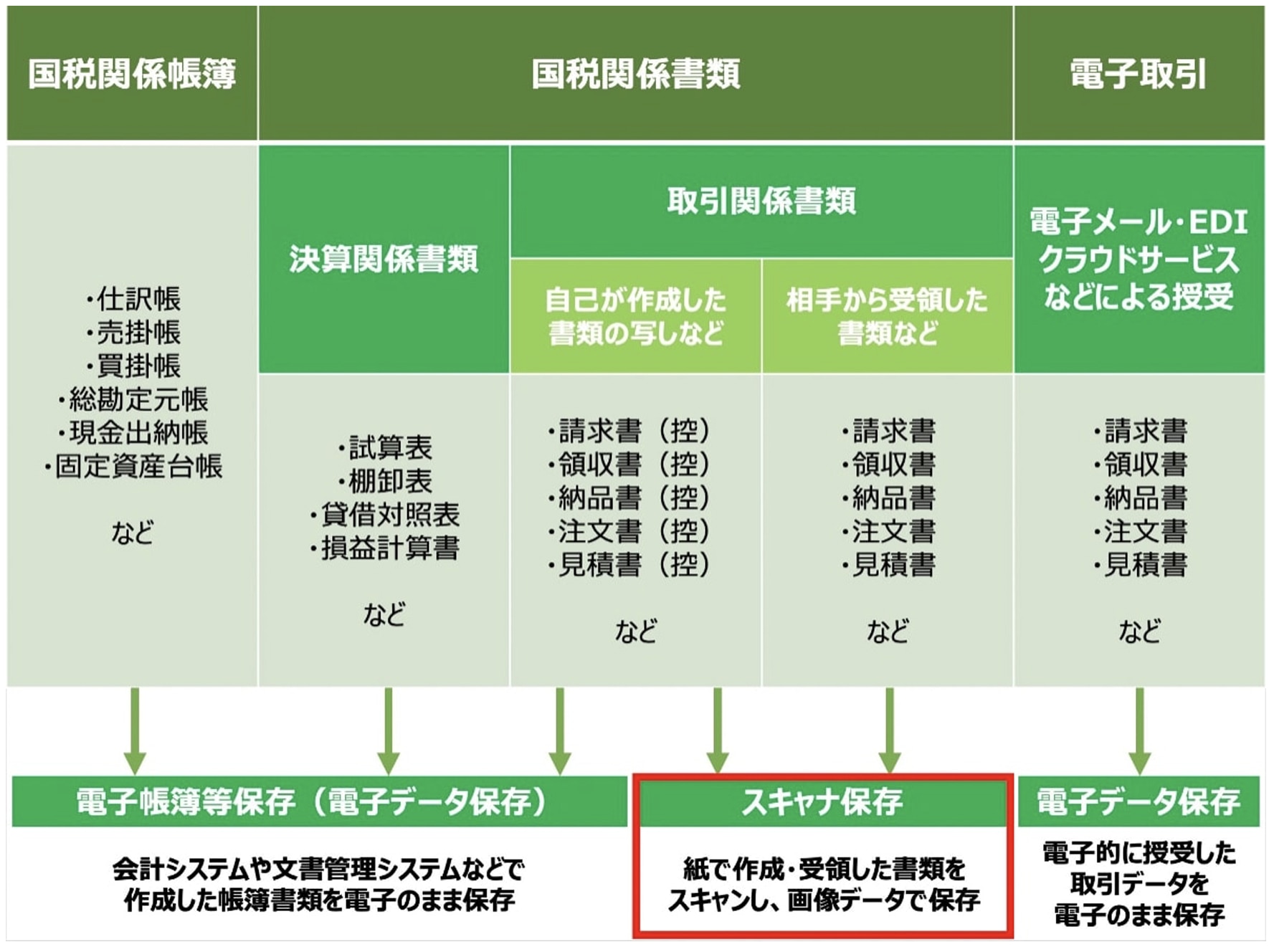

デメリット1.紙で授受した場合はスキャナ保存要件を満たす必要がある

紙で授受した領収書は、紙のまま保存するか電子保存するかの判断が事業者に委ねられています。

保存要件が緩和されたこともあり、紙で作成・受領した領収書のスキャナ保存を検討している方も多いのではないでしょうか。

しかし、スキャナ保存するのであれば、専用の機器を用意したうえで保存要件を満たさなければなりません。

スキャナ保存の要件に関しては、後ほど「領収書をスキャナ保存する際の保存要件」で解説します。

デメリット2.適切に保存しないと罰則がある

領収書を電子保存する場合には、適切に保存しないと罰則が課せられる可能性があります。

前述したとおり、2022年の改正電子帳簿保存法では保存要件が緩和された一方で、違反した場合の罰則規定が強化されました。

具体的には、青色申告の取り消しや追徴課税の対象になる恐れがあります。

なお、領収書と同じ証憑書類の請求書も保管期間は同じです。請求書の保管期間は下記の記事で解説しているので、気になる方はこちらの記事もご覧ください。

電子取引の4つの保存要件

電子帳簿保存法の電子取引制度には、大きく下記4つの保存要件が存在します。

- 真実性の確保

- 関係書類の備え付け

- 見読性の確保

- 検索機能の確保

電子的に授受した領収書は、この「4つの保存要件」を満たしたうえで電子保存しなければなりません。

保存要件の詳細は、次のとおりです。

保存要件 | 概要 |

1.真実性の確保 |

下記のいずれかの措置をとる

|

2.関連書類の備え付け | システムの概要を記載した関連書類を備え付ける(システム概要書・システム基本設計書など) |

3.見読性の確保 | 保存場所に、電子計算機・プログラム・ディスプレイおよびプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付ける さらに、電磁的記録をディスプレイの画面および書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく |

4.検索機能の確保 |

下記の条件で検索できるようにする

|

参考:国税庁|電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】Ⅱ 適用要件【基本的事項】

法改正により、すべての事業者に対応が義務化された「電子取引」ですが、適切に保存しておかなければ罰則を課せられる可能性もあるので注意が必要です。

下記記事では、電子取引への具体的な対応方法を2つの手順に沿って解説していますので、ぜひご覧ください。

領収書をスキャナ保存する際の保存要件

スキャナ保存への対応は任意ですが、領収書をスキャナ保存するのであれば保存要件を満たさなければなりません。

国税関係書類は「重要書類」と「一般書類」に分かれており、どちらに該当するかでスキャナ保存制度の要件も異なるので注意が必要です。

重要書類 | 資金や物の流れに直結・連動する書類 |

一般書類 | 資金や物の流れに直結・連動しない書類 |

このうち領収書が該当するのは「重要書類」です。

領収書をスキャナ保存する際は、次の表のうち「重要書類」と書かれてある列の要件を満たせるようにしましょう。

要件 | 重要書類 | 一般書類 |

一定水準以上の解像度による読み取り | 200dpi以上 | |

カラー画像による読み取り | 赤・青・緑それぞれ256階調(約1677万色)以上 | カラー画像ではなく白黒での読み取りも可能 |

入力期間の制限 | 次のいずれかを選択 【早期入力方式】 書類の受領後、おおむね7営業日以内にデータを作成・保存する 【業務サイクル方式】 業務の処理にかかる通常の期間を経過したあと、最長受領後2ヵ月+7営業日以内にデータを作成・保存する | 適時に入力 |

タイムスタンプの付与 | 「一般財団法人日本データ通信協会」が認定するタイムスタンプを付与する(※1) | |

解像度および階調情報の保存 | ◯ | ◯ |

大きさ情報の保存 |

◯

(受領者が読み取る場合、該当書類の大きさがA4以下の場合は保存不要) | |

ヴァージョン管理 |

次のいずれかを満たすシステムを使用すること

| |

スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 | ◯ | ◯ |

見読可能装置の備え付け | 14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識など | カラー画像ではなく、白黒で保存する場合はカラー対応不要 |

整然・明瞭出力 | ◯ | ◯ |

電子計算機処理システムの開発関係書類などの備え付け |

次のような書類を備え付ける

| |

検索機能の確保 |

次の要件による検索ができる(※2)

| |

※1 記録の訂正・削除後にそれらの事実や内容を確認できるシステムを利用している場合、タイムスタンプの付与義務は免除される

※2 税務職員によるデータのダウンロードの求めに応じる場合、範囲指定で検索できる機能や複数の記録項目を組み合わせて検索できる機能は不要

なお、2022年の改正電子帳簿保存法では、スキャナ保存制度の保存要件が大幅に緩和されました。

くわえて、紙での保管と電子保存の2種類の保存方法で運用すると管理が大変になることもあり、「紙で作成・受領した領収書」も電子保存に切り替えるのがおすすめです。

下記記事では、スキャナ保存制度の概要からメリット・デメリットまで網羅的に解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

f領収書を電子保存するなら文書管理システムの導入がおすすめ

電子帳簿保存法の保存要件が緩和されたとはいえ、すべての項目への対応を自社だけで実施するのは容易なことではありません。

保存要件を満たせていなかった場合、罰則を受けるリスクも潜んでいます。そこで、領収書を電子保存する際におすすめなのが文書管理システムの導入です。

例えば、NTTファイナンスの「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」は、電子帳簿保存法のすべての保存区分に対応した文書管理システムです。

本サービスを導入することで、電子帳簿保存法について深く把握していなくても法令に準拠した税務処理業務が可能になります。

初期費用0円・月額基本料900円からと、改正電子帳簿保存法に完全対応したサービスを低価格で利用できます。

また、領収書だけではなく請求書などの幅広い帳票類に対応しており、自社で使用している既存システムと連携することも可能です。

電子取引の書類のみ保存するスモールスタートも可能な「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」について、詳しくは下記のボタンよりお気軽に資料をダウンロードしてみてください。

\法令に準拠した税務処理業務が手軽に!/

▲1分でダウンロード可能!

電子帳簿保存法でよくある5つのQ&A

最後に、電子帳簿保存法でよくある5つの質問に回答します。

- 電子メールで領収書を受信した場合は何を保存すべき?

- 電子保存した領収書の原本は破棄してもいい?

- 領収書を書面に出力して保存することは問題ない?

- 電子帳簿保存法の対象企業は?

- 電子帳簿保存法に違反した場合どうなる?

気になる質問があれば、ぜひチェックしてみてください。

Q1.電子メールで領収書を受信した場合は何を保存すべき?

電子メールで領収書を受信した場合に保存すべきデータは、「取引情報」がどこにあるかで異なります。

例えば、電子メールに添付されたファイルに「取引情報」がある場合、添付ファイルを保存すれば電子メールの保存までは義務付けられていません。

一方で、電子メール自体に取引情報が記載されている場合、電子メールそのものの保存が必要です。

「取引情報」が記載されてある場所 | 保存すべきもの |

電子メール | 電子メール |

電子メールに添付されたファイル | 添付ファイル |

Q2.電子保存した領収書の原本は破棄してもいい?

電子帳簿保存法の保存要件を満たしたうえで適切に電子保存していれば、紙の原本は廃棄しても大丈夫です。

ただし、電子保存したものと紙の原本が同等であることを確認してから、廃棄するようにしましょう。

Q3.領収書を書面に出力して保存することは問題ない?

適切に電子データを保存したうえで、自己管理のために書面に出力して保存することは特に問題ありません。

Q4.電子帳簿保存法の対象企業は?

電子帳簿保存法の対象企業は、すべての企業と個人事業主です。

電子帳簿保存法の対象企業に関しては、下記記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

Q5.電子帳簿保存法に違反した場合どうなる?

電子帳簿保存法の違反に関しては、次のような罰則規定があります。

- 適切に保存されていない場合、青色申告の承認取り消しのリスク

- データ改ざんや不正に対しては、追徴課税45%(通常の追徴課税35%に10%加重)

下記記事では、電子帳簿保存法の3つの罰則や違反しないための対策を解説しているのでご覧ください。

領収書は電子保存での一括管理がおすすめ

|

本記事のまとめ

|

2022年の電子帳簿保存法の改正で保存要件が緩和されたこともあり、領収書を電子保存する企業が増えています。

「紙での保管」と「電子保存」の2種類の保存方法で運用した場合、管理が複雑になってしまうこともあり、領収書は電子保存での一括管理がおすすめです。

その際は、法令に準拠したうえで業務効率化もできる「文書管理システム」を活用してみてはいかがでしょうか。

例えば、NTTファイナンスの「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」は、改正電子帳簿保存法に完全対応した文書管理システムです。

本サービスを導入することで、電子帳簿保存法について深く把握していなくても法令に準拠した税務処理業務が可能です。

請求業務の自動化や既存システムとの連携にも対応しており、バックオフィス業務のデジタル変革(DX化)を支援します。

電子取引の書類のみ保存するスモールスタートも可能な「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」について、詳しくは下記のボタンよりお気軽に資料をダウンロードしてみてください。

\法令に準拠した税務処理業務が手軽に!/

▲1分でダウンロード可能!