簡単8ステップ!請求書の発行から料金回収までの流れ・効率化するコツ

毎月当たり前のように実施している請求業務も、少しの工夫をすることでミス削減や業務効率化を実現できます。

今回の記事では、請求書発行者に向けて下記の内容をまとめました。

- 請求書の概要

- 【5ステップ】請求書の発行手順

- 【3ステップ】請求金額の回収手順

請求書の発行から料金回収までを効率化するコツもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

>>>請求書の発行から料金回収までのステップを今すぐ見たい方はこちらをクリック<<<

目次[非表示]

予備知識|請求書とは?

請求書とは、取引先に提供した商品やサービスの対価を請求する文書のことです。

請求書を発行する側は「取引先との間で発生した仕事やサービスに対する報酬を、文書で残して記録しておく」目的があります。

請求書を受け取る側は「税務調査時の支出の証明」や、電子データでやり取りしている場合「請求の履歴を見つけやすくする」のが主な目的です。

実は、請求書の発行は法律で義務付けられていません。しかし、ビジネス上の慣習として利用されているため、請求書を発行しないケースは極めて稀です。

下記の記事では、請求書そのものについて詳しく解説しています。請求書の基礎から把握しておきたい方は、ぜひあわせてご覧ください。

【5ステップ】請求書の発行手順

本章では、請求書の発行手順を5ステップで紹介します。

自社での業務に活かせるものがあれば、ぜひ取り入れてみてください。

ステップ1.取引の内容と取引先の情報を把握する

まずは、取引の内容と取引先の情報を把握することから始めましょう。

- 取引の内容:請求日、支払期日、取引内容、振込手数料の負担側、請求金額など

- 取引先の情報:取引先の会社名(氏名)、インボイス登録の有無など

メールや郵送など「送付方法」も一緒に確認しておくと、スムーズにやり取りがおこなえます。

メールで送るなら取引先のアドレス、郵送なら封筒や切手を用意しておくと滞りなく請求書を送付できるのでおすすめです。

請求業務に大きく関連する話題として、2023年10月からインボイス制度が開始されました。

当サイトでは、インボイス制度の概要や事業者別に必要な対策がわかる資料を無料配布しています。ご興味のある方は、下記のバナーをクリックのうえお気軽にお役立ち資料をダウンロードしてください。

\インボイス制度導入に向けて必要な対策がわかる!/

ステップ2.請求書のテンプレートを用意する

請求書を毎回イチから作るのは非効率なので、テンプレートを用意しておくのがおすすめです。

法律で定められたテンプレートはありませんが、下記のように「記載すべき項目」は存在します。

【請求書に必要な項目】

|

テンプレートがまだ手元にない方は、10種類の請求書を無料でダウンロードできる下記の記事がおすすめです。あわせてチェックしてみてください。

無料で使える請求書のエクセルテンプレート10選!用途別に総まとめ

ステップ3.請求書を作成する

続いて、テンプレートをもとに請求書を作成します。

請求書の書式に法的なルールはないものの「記載すべき項目」は存在するため、それらを押さえた請求書を作成しましょう。

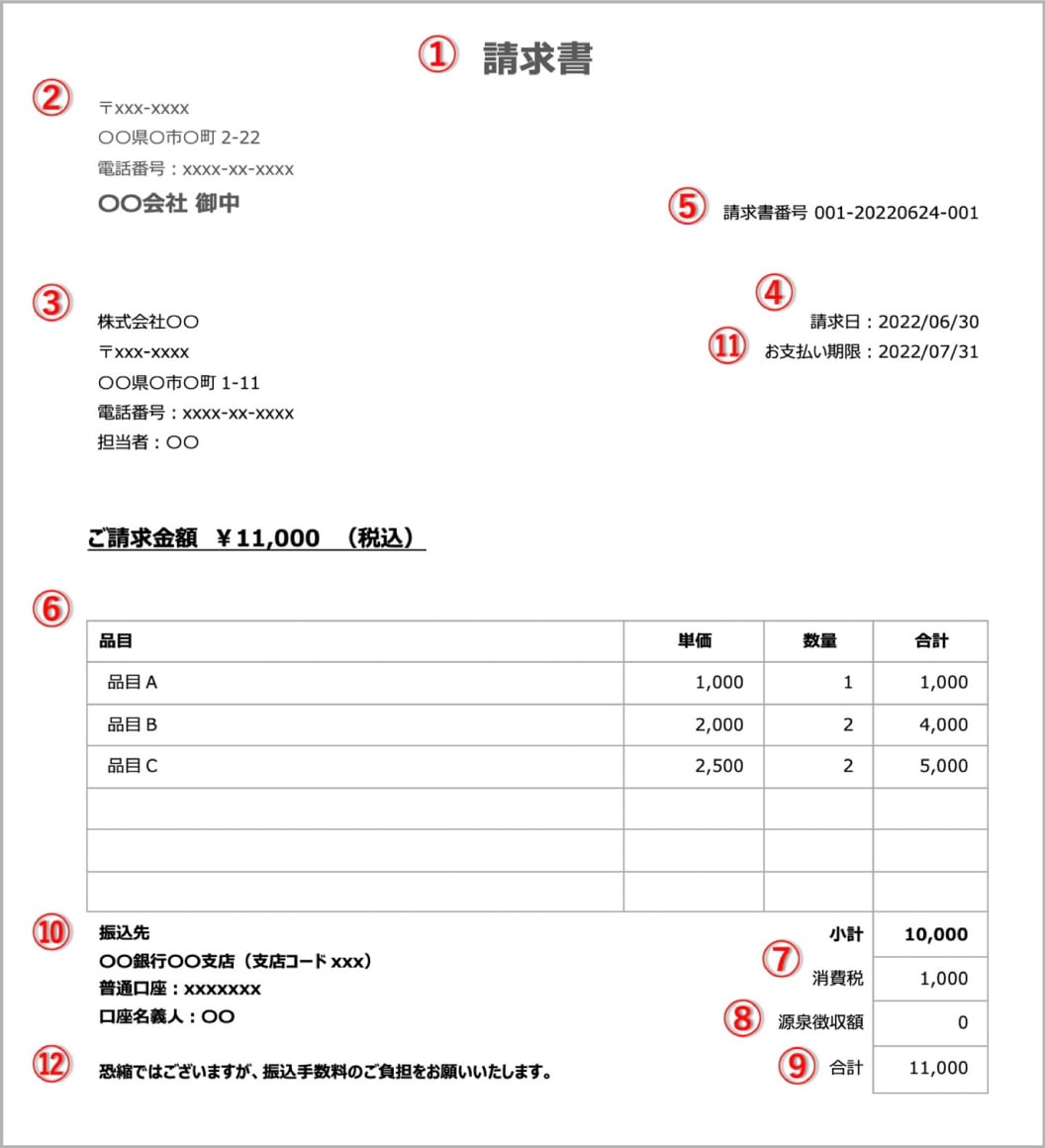

下の画像は「記載すべき項目を押さえた請求書」の一例です。

特に意識したいのは、4番の「請求日」と11番の「支払期限」です。

「請求日」と「支払期限」は、事前に取引先と日にちを決めたうえで、その日にちを確実に記載しましょう。

なお、請求書の作成日を「請求日」にしてしまう間違ったパターンがよくありますが、取引先と決めた「請求日」をご記載ください。

また、10番の「振込先の情報」も漏れなく記載しましょう。間違った情報を記載したり、そもそも情報が書いていなかったりすると取引先に迷惑がかかります。

下記の記事では、請求書の失敗しない書き方・作り方を解説しているので、あわせてご覧ください。

ステップ4.取引先に送付する

「ステップ1」で確認した送付方法にて、取引先に請求書を送付しましょう。

紙で請求書を送る場合は、封筒に同封して切手を貼って送るだけで問題ありません。A4サイズの用紙が3つ折りで入る「長形3号」が多く利用されているので、こちらの利用がおすすめです。

切手は基本「84円切手」を使用することになりますが、封筒が重い場合には受取人が不足分の料金を支払うことになります。

重量が重くなる場合には、「94円切手」など他の切手を利用する必要が出てくるのでご注意ください。

※切手は2024年1月時点の価格

電子請求書で送る場合は、PDF化した請求書を取引先のメールアドレス宛に送りましょう。

ただし、PDF化した請求書をメールに添付してやり取りする際は、電子帳簿保存法で定められた保存要件を満たさなければなりません。

当サイトでは電子帳簿保存法の概要や対策がわかる資料を無料配布しています。詳しく知りたい方は下記のバナーをクリックのうえ、お気軽にダウンロードしてご覧ください。

\保存要件の概要はコレひとつでOK!/

必要に応じて、取引内容を「売掛金」として記帳する作業も忘れずに実施しょう。

ステップ5.原本の控えを保管する

請求書は、受領したものと送付したものをそれぞれ個別で保管する必要があります。

受領した請求書は「未払い」と「支払済み」に分けて保管しましょう。そうすることで、支払漏れを防ぎやすくなります。

一方で、送付した請求書は「未入金」と「入金済み」に分けて原本の控えの保存が必要です。

未入金の場合は取引先に催促する必要が出てくるので、自社で把握できる状態を作っておきましょう。

なお当サイトでは、請求書の保管方法を受領側と送付側に分けて解説している資料を無料配布しています。請求書を効率良く管理する方法も紹介していますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

\受領と送付どちらも網羅!/

【3ステップ】請求金額の回収手順

請求金額の回収手順は、下記の3ステップです。

受領よりは手順が少ないですが、一つひとつ丁寧に対応していきましょう。

ステップ1.支払期日に請求金額が振り込まれているか確認する

まずは、請求書に記載している支払期日に振り込まれているか確認します。その際、金額が正しいかを必ずチェックしましょう。

もし金額が間違っている場合は、取引先へ迅速に連絡します。

このとき、相手を不快にしないよう

- 恐れ入ります

- お忙しいところ失礼します

などのクッション言葉を活用しつつ、 強い口調での連絡にならないようご注意ください。

ステップ2.記帳していた「売掛金」を消し込みする

金額が正しければ、請求書発行時に記帳していた「売掛金」を消し込みしましょう。

消し込みする際も、金額や取引先などの内容が正しいかを必ずチェックする必要があります。金額だけ見て判断していると、同じ金額の売掛金があった場合に間違うおそれがあるので注意が必要です。

ステップ3.振り込まれていなければ催促する

もし支払期日に振り込まれていなければ、取引先に催促する必要が出てきます。とはいえ、まずは自社に間違いがないかを事前に確認することが大切です。

- 送付先は間違っていないか

- 支払期日を間違えていないか

など、自社でチェックできる項目は事前に潰しておきましょう。

自社での対応に問題がないことを確認したら、取引先へ催促をします。「金額が間違っていた場合」と同様に、強い口調にならないように注意しながら文章を作成しましょう。

なお、下記の記事では「請求書の催促メールの書き方」を網羅的に解説しています。メール文例も紹介しているので、催促メールで失敗したくない方はぜひご覧ください。

請求書の発行から料金回収までを効率化する3つのコツ

最後に、請求書の発行から料金回収までを効率化するコツを3つ紹介します。

請求業務は毎月発生するものなので、効率化が実現できると業務時間の大幅な削減が可能です。ぜひ読み進めてみてください。

なお、下記の記事では「請求業務の効率化」に絞って解説しています。ムダをなくしたいと考えている方は、あわせてご覧ください。

コツ1.請求業務フローを見直す

請求業務の効率化に向けて、まずは業務フローを見直してみましょう。

業務の流れを見える化するためにも、下記のポイントを紙に書き出して課題を明確にするのがコツです。

【見える化するポイント】

|

このとき、請求業務に関わっている複数人で意見を出し合いながら確認すると、改善点を見つけやすくなります。

なお、経理全般の業務フローを見直したい方に向けて、下記の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

コツ2.ペーパーレス化を促進する

紙でのやり取りをなくせると、さまざまな面で効率化できます。

【ペーパーレス化して得られるメリット】

|

1点注意すべきなのは、いくら効率化できるからといって自社のみで勝手に決めて実施しないことです。

ペーパーレス化に着手する企業が増えているとはいえ、取引先と「紙でのみやり取りしている企業」も存在します。

トラブルを防ぐためにも、取引先の同意を得た上でペーパーレス化を進めていきましょう。

なお当サイトでは、請求書をペーパーレス化するメリットや進め方についてまとめた資料を無料配布しています。

紙をなくして効率化したい方は、下記からお気軽にダウンロードしてください。

\ペーパーレス化の進め方がわかる!/

コツ3.請求代行サービスを活用する

請求代行サービスとは、煩雑な請求業務の負担を肩代わりして自動化に貢献してくれるサービスです。

請求書の発行代行から代金回収代行まで、さまざまなサービスが存在します。

もし「請求業務を自社で実施するのが負担」と感じているなら、プロにお願いするのも一つの手です。

もちろんサービス利用料はかかりますが、経理担当の手が空いて他の業務に従事してもらえたり、そもそも経理担当を雇わなくてよくなったりするケースもあります。

下記の記事で「おすすめの請求代行サービス」を紹介しているので、代行に少しでも興味がある方はぜひチェックしてみてください。

請求書の発行から料金回収までの業務は効率化できる!

|

請求業務は、事業を続けていくうえで切っても切り離せない存在です。さらに、請求書のやり取りひとつで、取引先との信頼関係にも影響が出ます。

取引先に迷惑がかからないような仕組みを構築しつつ、効率化も一緒に進めていきましょう。

なお請求業務を効率化するなら、回収代行サービスの導入がおすすめです。

例えば、NTTファイナンスの「回収代行サービス」は、請求情報をご準備いただくだけで、NTTファイナンスが代わりにエンドユーザーへ請求するサービスです。

Web上の管理画面からエンドユーザーごとに入金があったかを判別し、消込まで自動反映できるため、手作業による確認・入力作業を大幅に削減できます。

30種類以上の決済手段(全国主要銀行からの口座振替・払込票払い・クレジットカード払い・電話料金合算 (※)など)に対応しているため、エンドユーザーの利便性の向上にもつながります。

※電話料金合算 とは、NTTグループ各社の通信料金などと一緒にご請求するお支払方法です

定額の自動請求にも対応している「回収代行サービス」の詳細は、下記のボタンをクリックのうえ資料をダウンロードしてご確認ください。

\豊富な決済手段で、販売機会を逃さない!/