【約30%増】郵便料金値上げの対策は?請求書のペーパーレス化・電子化でコスト削減

2024年10月から郵便料金が改定され、約17〜35%の値上げが実施されました。1通あたりの額はわずかでも、通数が増えるとコストは無視できない規模に膨らみかねません。

郵便料金の値上げに対応するためには、早急な対策が求められます。コスト削減や業務効率化を実現する手段として、ペーパーレス化や電子化の導入がおすすめです。

本記事では、郵便料金値上げの概要から値上げ対策、ペーパレス化・電子化のメリットや重要ポイントなど、幅広く解説しているのでぜひ最後までご覧ください。

\ペーパーレス化の流れを完全ガイド!/

▲無料でダウンロードできます!

目次[非表示]

【約30%増】2024年10月からの郵便料金改定の内容

2024年10月1日から、郵便料金が大幅に改定されました。今回の値上げは、企業の郵送コストに直接的な影響を与えると予想される改定です。

主な改定の内容は下表のとおりです。(2024年10月時点の情報)

郵便物 | 改定料金 | 増加率 |

第一種定形郵便物(25g) | 84円 → 110円 | +31.0% |

第一種定形郵便物(50g) | 94円 → 110円 | +17.0% |

第二種郵便物(通常葉書) | 63円 → 85円 | +34.9% |

その他(定形外、特殊取扱等) | +約30%の値上げ率を検討 | |

表のとおり、第一種定形郵便物(25g以内)の料金は、従来の84円から110円に引き上げられています。値上げ幅は約31%です。

また、はがきの料金も63円から85円に改定され、約35%の値上げとなりました。このような大幅な料金改定は、企業の通信費用を押し上げる大きな要因になりかねません。

特に、請求書や各種通知を郵送で実施している企業にとっては、無視できない打撃が予想されます。

郵便料金の値上げで知っておくべき2つのこと

本章では、郵便料金値上げが企業に与える下記2つの影響について詳しく解説します。

郵便料金の値上げは、日常的に郵便を活用している企業の経営にどのようなような影響があるのか見ていきましょう。

1.企業の書類発行コストに大きな影響を及ぼす

郵便料金の値上げは、企業の書類発行コストに影響を大きく及ぼします。具体的な数字で見てみましょう。

発行件数 | 改定前料金(月) | 改定後料金(月) |

100件 | 8,400円 | 11,000円 |

500件 | 42,000円 | 55,000円 |

1,000件 | 84,000円 | 110,000円 |

2,000件 | 168,000円 | 220,000円 |

3,000件 | 252,000円 | 330,000円 |

例えば、月間500件の請求書を郵送している企業のケースを考えてみます。

これまでの「第一種定形郵便物料金」では、1枚84円で月間42,000円、年間504,000円の郵送費用がかかっていました。

しかし値上げ後は1枚110円となり、月間55,000円、年間660,000円に増加します。この差額は年間156,000円にも上ります。

紙や封筒などの材料費を含めると、年間のコスト増加はさらに大きくなります。大幅なコスト増加は、企業の収益性に深刻なダメージを与えかねません。

2.郵便料金は今後も段階的に引き上げられる可能性がある

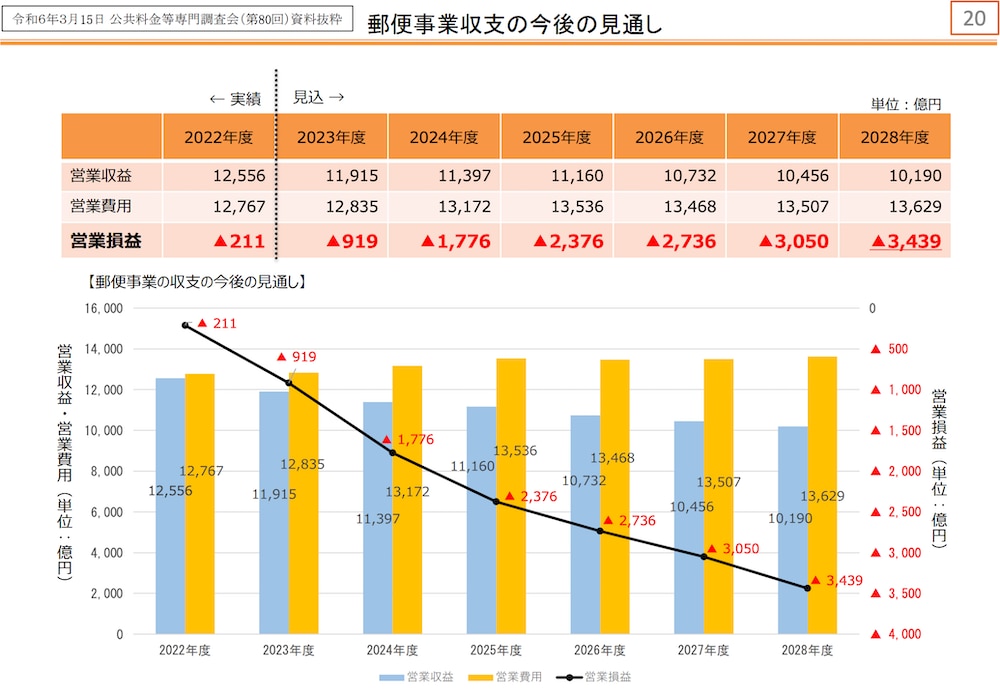

今回の郵便料金の値上げは、「日本郵便の経営状況」や「社会情勢」を反映したものです。しかし、下図のように今回の値上げだけでは郵便事業の収支改善として十分ではないことが予想されます。

そのため、今後も段階的に料金が引き上げられる可能性を認識しておく必要があります。

今後も予想される値上げの背景として、下記のような要素が考えられます。

|

上記のようなさまざまな要因が絡み合って、郵便サービスの維持や運営コストの増加を招いているといえます。

企業としては今回の値上げだけでなく、中長期的な視点で郵送コストの増加を見据えた対策が欠かせません。例えば、請求書のペーパーレス化や電子化を進めることで、将来的な郵送費用の上昇リスクを軽減できる可能性があります。

そこで次の章からは、郵便料金の値上げ対策として請求書の「ペーパーレス化」と「電子化」について解説します。

請求書ペーパーレス化で実現する4つのメリット

まず「郵便料金の値上げ対策」の一つとして、請求書など紙の書類をペーパーレス化する主なメリットについて解説します。

早速見ていきましょう。

メリット1.郵送コストの大幅削減

請求書のペーパーレス化により、郵送コストの大幅な削減が可能です。具体的な削減例を見てみましょう。

「月間500件の請求書を発行している企業」の年間コスト例は、下記のようになります。

【郵送費】

【材料費】

※紙1円、封筒10円、印刷代6円として計算 |

合計すると年間の総コストは下記のとおりです。

【年間総コスト】

|

もし請求書の90%を電子化すると、年間のコストは79,800円まで削減可能です。つまり、718,200円もの大幅なコスト削減が期待できます。

削減した金額は、他の経営改善施策や新規事業への投資に充てられます。

下記の記事で、請求書の処理を含めた経理業務をペーパーレス化するメリットを解説しています。ぜひご覧ください。

メリット2.請求書作成・送付・管理の業務効率化

ペーパーレス化は、請求書に関連する業務プロセス全体の効率化を促進します。電子請求書の作成は、テンプレートの活用や自動入力機能により、従来の手作業に比べて大幅な時間短縮が可能です。

ペーパーレス化による、時間短縮の例を下記にまとめました。

|

例えば月間500件の請求書処理に8時間かかっていた場合、ペーパレス化によって処理時間を半分短縮できれば4時間の工数削減が実現します。

経理業務の効率が飛躍的に向上し、経理担当や請求にかかわる社員は浮いた時間でより付加価値の高い業務に注力できるようになります。

メリット3.法令対応の簡素化

電子帳簿保存法の改正とインボイス制度の導入により、請求業務がますます煩雑化している企業も多いのではないでしょうか。

例えば、下記のような法令要件を満たすことが求められますが、請求書のペーパーレス化により、近年の法改正への対応の簡素化へ期待が持てます。

改正電子帳簿保存法 | 電子取引の取引情報を電子データで保存すること |

インボイス制度 | 適格請求書発行事業者は、取引相手の求めに応じて適格請求書を交付すること |

請求書のペーパーレス化と併せて、「法令対応も兼ね備えたシステム」の利用もおすすめです。これらの法令に準拠した形式で自動的に請求書を作成・保存できるようになり、法令遵守にともなう管理コストや労力を大幅に軽減できます。

当サイトでは、電子帳簿保存に関する記事を豊富に紹介しております。気になるものからぜひご覧ください。

メリット4.取引先との関係強化

請求書のペーパーレス化は、取引先とのコミュニケーションを改善し、ビジネス関係を強化する効果があります。取引先との関係強化の例を、下記にあげてみました。

|

この他にも、ペーパーレス化により請求書の紛失などのリスク軽減にもつながり、取引先との信頼性向上に役立ちます。

なお当サイトでは、ペーパーレス化の進め方についての資料を無料で配布しています。関心のある方は下記のボタンをクリックのうえお気軽にダウンロードしてください。

\ペーパーレス化の流れを完全ガイド!/

▲無料でダウンロードできます!

請求書発行を電子化する際の3つの重要ポイント

請求書の電子化とは、Web上で作成された請求書を電子データ化して取引先とやりとりすることを指します。本章では、企業が電子化を進める際に「押さえるべき3つの重要なポイント」について解説します。

ポイントを押さえることで、スムーズな電子化の実現と、効果の最大化が期待できます。

ポイント1.送付方法の柔軟性

請求書の電子化を進めるうえで、送付方法の柔軟性は非常に重要です。

すべての取引先が、一斉に電子請求書に対応できるわけではありません。「メール送付」と「従来の郵送」を併用できるシステムの導入を検討しましょう。

取引先の希望に応じて送付方法を選択できるようにすると、顧客満足度の向上にもつながります。システム選定の際は、柔軟な送付方法に対応できるかどうかを重要な判断基準の一つとしてチェックするようにしましょう。

下記の記事は、請求書発行システムの主な機能やメリット、選び方などを網羅的に解説していますので、併せてチェックしてみてください。

ポイント2.既存システムとの連携性

請求書を電子化するためにシステムを導入する場合、既存の基幹システムとの相性の確認が欠かせません。スムーズな導入と効率的な運用のためには、「既存のシステムからスムーズにデータを連携できるかどうか」が一つのポイントです。

さらに、会計ソフトとの連携も見逃せません。請求書の発行から入金管理までワントップで行えるシステム、あるいは請求書の受領部分のみをシステム化するだけでも、経理業務全体の効率化を図れます。

請求書を電子化するシステムを選ぶ際は、既存システムとの親和性や連携の容易さを十分に検討しましょう。

ポイント3.段階的な導入

請求書の電子化を「すべての取引先」に「一度に適用」することは、多くの場合現実的ではありません。段階的な導入アプローチを取ることがポイントです。

まずは、電子化に前向きな取引先や、取引量の多い主要取引先から始めてみましょう。1社でも多く電子化が進めば、その分効率化は促進されます。

段階的な導入は、システムの使用感や運用上の課題を少しずつ把握し、改善につなげられるのがメリットです。また、成功事例を積み重ねることで、他の取引先への説得材料としても活用できます。

導入計画を立てる際は、このような段階的なアプローチを考慮し、自社と取引先にとって無理のない形で電子化を進めていくことが成功への近道です。

郵送コスト削減におすすめの「回収代行サービス」

請求・回収業務の効率化を図るなら、NTTファイナンスの「回収代行サービス」がおすすめです。「回収代行サービス」は、請求情報をご準備いただくだけで、NTTファイナンスが代わりにエンドユーザーへ請求するサービスです。

電子請求書の発送はオプションの「デジタル請求書」で利用ができます。エンドユーザーへメールでお知らせをし、メール内のリンクをクリックすることで請求書をPDFで送れるため、請求書の発行コストを軽減することが可能です。

初期費用 | 要問い合わせ |

月額費用 | 要問い合わせ |

電子請求書発行 | オプション「デジタル請求書」 |

こんな企業におすすめ |

|

エンドユーザーに合わせて30以上の決済手段から選択できる 「回収代行サービス 」についての詳しい資料は、下記からお気軽にダウンロードしてご確認ください。

\ 面倒な料金回収の負担を軽減できる!/

▲無料でダウンロードできます!

システム導入で郵便料金値上げの影響を最小限に抑えよう

【本記事のまとめ】

|

郵便料金の値上げは、小さなコストが積み重なって大きな支出になる典型的な例です。1件1件は数十円でも、件数が増えれば合計金額も大きくなってしまいます。

システム導入などを実施し、早めにコスト削減できるようにしていきましょう。

請求・回収業務の効率化を図るなら、NTTファイナンスの「回収代行サービス」がおすすめです。

請求情報をご準備いただくだけで、NTTファイナンスが代わりにエンドユーザーへ請求します。 Web上の専用画面からエンドユーザーごとに入金があったかを判別し、消込まで自動反映できるため、手作業による確認・入力作業を大幅に削減できます。

請求後の入金確認や消込作業を手作業で行う必要がなくなり、経理担当者の負担を軽減できます。

当サイトでは、回収代行サービスのイメージや導入企業の声を掲載した資料を無料で配布しています。詳細は、下記のバナーをクリックのうえ資料をダウンロードしてご確認ください。

\ お手元に置いていつでも見返せる! /

▲無料でダウンロードできます!